ウェビナーを一度きりのライブ配信で終わらせてしまうのは、非常にもったいないことです。アーカイブ配信を戦略的に活用することで、ウェビナーの効果を最大化し、継続的なリード獲得や見込み客育成の強力なエンジンに変えることができます。

しかし、ただ録画を公開するだけでは、期待する成果は得られません。BtoBマーケティングにおいては、顧客の購買プロセスに合わせた戦略的なコンテンツ提供が不可欠です。

この記事では、BtoB向け動画配信プラットフォームを提供するネクプロが、これまで数多くの企業のウェビナー活用を支援してきた経験とノウハウに基づき、ビジネスの成果に直結するアーカイブ配信の戦略と、明日から使える具体的な実践方法を徹底的に解説します。

【この記事でわかること】

- BtoBマーケティングにおけるアーカイブ配信の本当の重要性

- 目的別(リード獲得・育成など)の具体的な活用戦略と業界別TIPS

- 企画から分析・改善まで、成果を出すための詳細な5つのステップ

- 担当者が陥りがちな失敗例とその具体的な対策

- ビジネスで成果を出すためのプラットフォーム選定の全チェックポイント

この記事を最後までお読みいただければ、今あるアーカイブ動画が「見られない資産」から「自動でリードを生み出す資産」へと変わるはずです。

目次

1. なぜ今、BtoBでアーカイブ配信が重要なのか?

そもそも、なぜこれほどまでにBtoBマーケティングにおいてアーカイブ配信が重要視されているのでしょうか。その背景には、顧客の購買行動の変化と、動画コンテンツが持つ圧倒的な情報伝達能力があります。

1-1. バイヤーの「自己解決」を支えるコンテンツ資産になる

現代のBtoBにおける購買担当者は、営業担当者に接触する前に、Webサイトやブログ、動画などを使って自身で情報収集と比較検討を行うのが当たり前になっています。

かつてのように営業担当者からの情報提供を待つのではなく、バイヤー自らが能動的に課題解決のための情報を探し、複数の選択肢を比較検討する時代です。この「自己解決」フェーズにいる見込み客に対し、彼らが求める情報を、彼らが求めるタイミングで提供できるのがアーカイブ配信です。

一度作成したアーカイブ動画は、24時間365日、貴社に代わって見込み客の疑問に答え、製品の価値を伝え続ける営業マンとなります。これは、一度きりで消えてしまうライブ配信にはない、ストック型コンテンツならではの大きな強みです。

| 種類 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| フロー型 | 一時的な集客力は高いが、効果は長続きしない。常に新しい施策を打ち続ける必要がある。 | SNS投稿、Web広告、プレスリリース、ライブ配信 |

| ストック型 | 一度作成すれば、継続的に集客やリード獲得に貢献してくれる資産となる。 | アーカイブ配信、ブログ記事、ホワイトペーパー、導入事例 |

1-2. 機会損失を防ぎ、見込み客との接点を最大化する

弊社で開催しているウェビナー(ライブ配信)の申込者のうち、約30〜40%は当日不参加という結果が出ています。多忙なビジネスパーソンにとって、指定された日時に必ず参加できるとは限りません。

しかし、当日不参加だった申込者に対して、後日アーカイブ配信を案内することで、改めて動画を視聴することができます。これは、ライブ配信だけでは取りこぼしていたであろう、熱量の高い見込み客を確実にフォローできていることを意味します。「そのテーマには興味があるが、時間が合わなかった」という層を逃さないために、アーカイブ配信は必須の受け皿なのです。

1-3. 営業・CS部門の強力な「武器」になる

アーカイブ動画の価値は、マーケティング部門に留まりません。

- 営業部門の効率化:

- 商談の質の向上: 商談前に「サービス概要」「導入事例」のアーカイブ動画を送付すれば、当日は顧客の個別課題に踏み込んだ議論から始められます。これにより、商談時間が短縮され、成約率の向上が期待できます。

- 休眠顧客の掘り起こし: 過去に接点のあった顧客リストに対し、「〇〇業界の最新動向セミナー」といったアーカイブ動画を送付することで、再度関係を構築するきっかけになります。

- カスタマーサクセス(CS)部門の負荷軽減:

- オンボーディングの効率化: 新規顧客向けの「基本操作トレーニング」をアーカイブ動画化すれば、顧客は好きなタイミングで学習でき、CS担当者はより個別具体的なサポートに集中できます。

- アップセル・クロスセルの促進: 「新機能活用セミナー」や「上位プラン限定セミナー」のアーカイブ動画を提供することで、顧客の製品理解を深め、追加契約に繋げることができます。

このように、アーカイブ配信は部門間の連携を円滑にし、会社全体の生産性を向上させるポテンシャルを秘めています。

【株式会社ネクプロ カスタマーサクセス担当】

「成果を出している企業様は、アーカイブ動画を単なる『録画』ではなく、『顧客との対話ツール』として捉えています。例えば、お客様から特定の質問を受けた際に、『その疑問には、こちらの動画の15分30秒の部分が的確にお答えしています』と具体的な箇所を案内することで、回答の質と顧客満足度を同時に高めています。」

2. アーカイブ配信とは?ライブ配信・オンデマンド配信との違いを整理

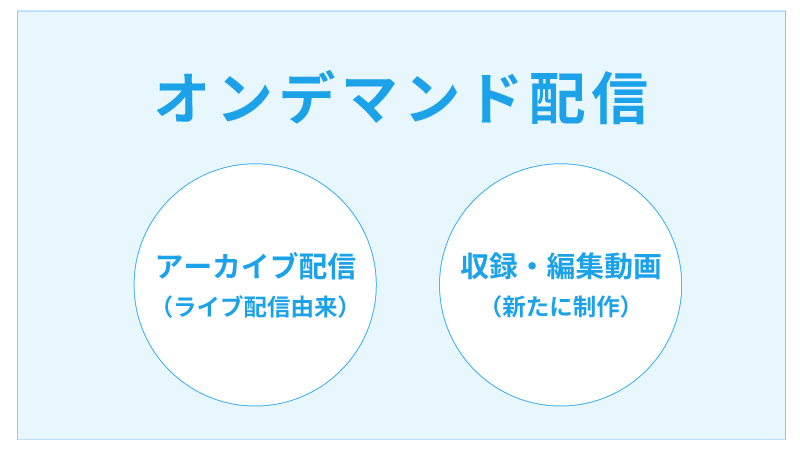

ここで一度、「アーカイブ配信」の定義と、関連する用語との違いを明確にしておきましょう。混乱しやすいポイントなので、図も交えて解説します。

2-1. 各配信形式の定義と関係性

- ライブ配信: リアルタイムで映像を配信する形式。双方向性が高く、臨場感があるのが特徴。

- オンデマンド配信: 事前に制作・編集した動画を、視聴者が好きな時に視聴できる形式。「ビデオ・オン・デマンド(VOD)」とも呼ばれる。

- アーカイブ配信: ライブ配信を録画し、オンデマンド配信の形式で後からでも視聴できるようにしたもの。 つまり、「オンデマンド配信」という大きな枠組みの中に、「アーカイブ配信」というカテゴリが存在するイメージです。

2-2. それぞれのメリット・デメリットと使い分け

BtoBマーケティングにおいては、これらの配信形式を目的によって使い分けることが重要です。

| 配信形式 | 主な目的 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ライブ配信 | ・新製品発表 ・大規模イベント ・リアルタイムでの質疑応答 | ・高いエンゲージメント ・限定性、希少性の演出 ・参加者の一体感醸成 | ・配信トラブルのリスク ・視聴者が日時に縛られる ・撮り直しができない |

| 収録・編集動画(新たに制作) | ・製品デモ動画 ・会社紹介 ・オンボーディング研修 | ・高品質なコンテンツを提供可能 ・伝えたい情報を過不足なく構成できる ・いつでもどこでも視聴可能 | ・制作に時間とコストがかかる ・双方向性に欠ける |

| アーカイブ配信 | ・ライブ配信内容の再活用 ・コンテンツ資産の蓄積 ・見逃し視聴者へのフォロー | ・ライブの臨場感とオンデマンドの利便性を両立 ・低コストでコンテンツを量産可能 ・長期的なリード獲得に貢献 | ・ライブ時のトラブルも記録される可能性 ・再視聴を促すための編集・工夫が必要 |

結論として、一度の労力で最大の効果を得るためには、「ライブ配信を実施し、それを必ずアーカイブ配信として資産化する」という流れを基本戦略とすることが、最も効率的かつ効果的です。

疑似ライブ配信について詳しく知りたい方はこちら

オンデマンド配信について詳しく知りたい方はこちら

3.【目的別】アーカイブ配信のBtoB活用戦略

アーカイブ配信で成果を出すためには、「誰に、何のために、この動画を届けるのか」という戦略が不可欠です。ここでは、BtoBのマーケティングファネルに沿った4つの目的別に、具体的な活用戦略と業界別のTIPSを解説します。

3-1. 戦略①:新規リード獲得(認知・興味関心)

一度実施したウェビナーは、新規リードを獲得し続けるための強力な「釣り堀」になります。

- 具体的な活用方法:

- セミナーライブラリの構築: Webサイト上に過去のウェビナーを一覧できるページを作成します。視聴にはフォームへの登録を必須とし、継続的なリード獲得の入り口とします。

- ブログ記事への埋め込み: 関連テーマのブログ記事内にアーカイブ動画を埋め込み、「さらに詳しく知りたい方はこちらの動画(30分)」のようにコンテンツを補強し、自然な流れでリードを獲得します。

- 広告LPとしての活用: 有益なノウハウを提供するアーカイブ動画をフックに、「〇〇の専門家が語る、最新トレンド解説セミナー(録画)」のような広告を配信し、LPで視聴登録を受け付けます。

- コンテンツのポイント:

- 普遍的なテーマ: 「〇〇業界の基礎知識」「〇〇入門」など、トレンドに左右されにくいテーマは長期間リード獲得に貢献します。

- 課題喚起型テーマ: 「あなたの会社の〇〇は大丈夫?潜むリスクと対策」のように、潜在的な課題を提示し、視聴者の興味を引くテーマが有効です。

- 【業界別TIPS】

- SaaS業界: 「失敗しないツール選定の3つのポイント」といった、比較検討段階のユーザーに響くコンテンツ。

- 製造業界: 「熟練技術者のノウハウを伝承するDX手法」といった、業界特有の課題にフォーカスしたコンテンツ。

3-2. 戦略②:見込み客の育成(比較検討)

獲得したリードを商談化するためには、継続的な情報提供で製品への理解を深めてもらう「ナーチャリング」が重要です。

- 具体的な活用方法:

- MA連携によるシナリオ配信: MAツールを活用し、見込み客の属性や行動(サイト閲覧履歴など)に応じて、最適なアーカイブ動画をメールで自動配信します。

- 例:価格ページ閲覧者 →「機能別料金プラン徹底解説セミナー」

- 例:事例ページ閲覧者 →「〇〇業界向け導入事例セミナー」

- インサイドセールスのアプローチツール: 架電やメールで「先日お話しした件、こちらの動画で詳しく解説しております」と送付し、口頭説明を補強します。視聴データを見れば、相手の関心度を測った上で次のアプローチが可能です。

- MA連携によるシナリオ配信: MAツールを活用し、見込み客の属性や行動(サイト閲覧履歴など)に応じて、最適なアーカイブ動画をメールで自動配信します。

- コンテンツのポイント:

- 機能紹介・製品デモ: 製品の具体的な機能や操作感を伝え、理解を促進するコンテンツ。

- 導入事例・お客様の声: 実際に導入した企業がどのように成功したかを紹介し、導入後のイメージを具体化させるコンテンツ。

- 他社比較・強みの解説: 競合と比較した際の優位性や、自社独自の強みを明確に伝えるコンテンツ。

3-3. 戦略③:顧客化・商談化の促進(導入決定)

商談後の「最後の一押し」や、稟議プロセスの支援にもアーカイブ動画は有効です。

- 具体的な活用方法:

- 商談後のフォローアップ: 商談で出た質問や懸念点に関連するアーカイブ動画を送付し、不安を解消します。「〇〇様が懸念されていたセキュリティについては、こちらの動画で詳しく解説しています」

- 稟議申請の支援材料: 担当者が上司を説得しやすいように、「費用対効果(ROI)解説セミナー」や「経営層向けDX戦略セミナー」といった動画を提供します。

- コンテンツのポイント:

- 導入プロセス解説: 契約から導入、サポートまでの流れを解説し、スムーズな導入をイメージさせるコンテンツ。

- セキュリティ・サポート体制: BtoBの意思決定で重視される、セキュリティ対策や導入後のサポート体制について詳しく解説するコンテンツ。

3-4. 戦略④:既存顧客の成功支援(LTV向上)

アーカイブ配信は、既存顧客の満足度向上や定着化(リテンション)、そしてLTV(顧客生涯価値)の最大化にも大きく貢献します。

- 具体的な活用方法:

- オンボーディング支援: 製品の基本的な使い方を解説するアーカイブ動画をシリーズで提供し、顧客の早期立ち上がりを支援します。

- 活用促進・アップセル: 新機能の紹介や応用的な使い方を解説するセミナー動画で、顧客の製品活用レベルを引き上げ、上位プランへの移行やオプション追加を促します。

- ユーザーコミュニティ: ユーザー限定イベントの様子をアーカイブ配信し、参加できなかった顧客にも情報共有することで、コミュニティへの帰属意識を高めます。

- コンテンツのポイント:

- ベストプラクティス紹介: 他の成功しているユーザーがどのように製品を活用しているかを紹介するコンテンツ。

- ロードマップ説明会: 今後の製品アップデート計画などを共有し、将来への期待感を醸成するコンテンツ。

4. 成果を出すためのアーカイブ配信 5つのステップ

戦略が決まったら、次はいよいよ実践です。ここでは、企画から配信後の分析・改善まで、成果に繋げるための具体的な5つのステップを、チェックリストも交えて詳細に解説します。

Step1: 企画(ライブ配信とアーカイブ配信を一体で設計する)

ライブ配信を企画する段階で、アーカイブ配信の活用までを見据えることが成功の9割を決めます。

- ターゲットペルソナの再定義: ライブ参加者とアーカイブ視聴者は異なります。「(アーカイブで)いつでも情報収集したいと考えている、〇〇部の担当者」のように、アーカイブ視聴者像を具体的に設定します。

- ゴールの明確化(KGI/KPI設定): このアーカイブ動画を通じて、最終的に何を得たいのかを数値目標で定義します。

- KGI例: アーカイブ動画経由の商談化数 10件/月

- KPI例: 新規リード獲得数 100件/月、視聴完了率 30%、動画内CTAクリック率 5%

- アーカイブ化を前提とした構成: ライブ配信時に「この部分は後で編集して、〇〇のブログ記事に埋め込もう」「この質疑応答はコンテンツとして価値が高いので、必ず残そう」といった視点で進行します。

- 登壇者への許諾: 外部講師を招く場合、事前に「録画データの二次利用(アーカイブ配信、資料化など)」に関する許諾を必ず書面で取っておきます。

Step2: 収録・編集(視聴維持率を極限まで高める)

ライブ配信の録画をそのまま公開するのはNGです。視聴者の時間を奪わない「おもてなし」の編集を加えましょう。

- 徹底的なノイズカット(トリミング):

- 配信開始前の待機時間、音声トラブル、長すぎる沈黙、本筋と関係ない雑談など、視聴の妨げになる部分は1秒単位でカットします。これにより、動画全体のテンポが格段に良くなります。

- 情報補強のためのグラフィック追加:

- テロップ: 専門用語の解説や、強調したいメッセージを効果的に表示します。

- 図解・アニメーション: 口頭では伝わりにくい複雑な概念や、データの推移などを視覚的に補強します。

- アノテーション(注釈): 画面内の特定の部分を指し示す矢印や丸印などを加え、視聴者の視線を誘導します。

- 視聴体験を向上させる機能設定:

- チャプター(目次)設定: 「〇〇の解説から見る」のように、視聴者が見たいトピックにすぐジャンプできるよう設定します。長尺動画では必須の機能です。

- 関連資料のダウンロード: 動画の途中で、関連するホワイトペーパーや資料をダウンロードできるリンクを設置します。

Step3: 公開・プラットフォーム選定(BtoB活用の成否を分ける最重要ポイント)

アーカイブ動画をどこで公開するかは、マーケティング施策の成否を分ける極めて重要な選択です。YouTubeなどの無料プラットフォームも手軽ですが、BtoBで成果を出すなら、専用の動画配信プラットフォームの利用が最適解です。

以下に、BtoB向けのプラットフォーム選定で絶対に外せない7つのチェックポイントをまとめました。

【BtoB向け動画配信プラットフォーム選定 完全チェックリスト】

| No. | チェックポイント | なぜ重要か?(これができないとどうなるか?) |

|---|---|---|

| 1 | 高度なセキュリティ機能 | できないと… 限定公開のはずが情報漏洩したり、競合他社にノウハウを閲覧されたりするリスクがある。 |

| 2 | 視聴者情報の取得・フォーム連携 | できないと… 誰が見たかわからず、リード獲得に繋がらない。ただの「再生回数カウンター」で終わってしまう。 |

| 3 | 詳細な個人単位での視聴分析 | できないと… 視聴者の関心度がわからず、「とりあえず全員に同じメルマガを送る」といった非効率なアプローチしかできない。 |

| 4 | MA/SFA/CRMツールとの自動連携 | できないと… 視聴データを手動で入力する手間が発生し、担当者の工数を圧迫。情報の反映も遅れ、アプローチのタイミングを逃す。 |

| 5 | 動画内CTA(行動喚起)機能 | できないと… 視聴者の熱量が最も高まった瞬間に「問い合わせ」「資料請求」へ誘導できず、機会損失が発生する。 |

| 6 | 直感的な動画管理・編集機能 | できないと… 動画の差し替えや編集に専門知識が必要になり、施策のPDCAが遅々として進まない(コンテンツの属人化)。 |

| 7 | BtoB特化の伴走型サポート体制 | できないと… ツールの使い方だけでなく、「どうすれば成果が出るか」という戦略面の相談ができず、自己流で遠回りしてしまう。 |

弊社の「ネクプロ」は、これらBtoBビジネスに必要な機能をすべて網羅し、お客様のビジネス成果にコミットする伴走型サポートを提供しています。

Step4: 集客・告知(眠っている資産を呼び覚ます)

素晴らしいアーカイブ動画が完成しても、その存在が知られなければ意味がありません。あらゆるチャネルを駆使して、ターゲットに届けましょう。

- 社内チャネル:

- メールマガジン: 既存リードに対し、「〇〇を見逃した方へ」「ご好評につき公開期間を延長しました」といった切り口で複数回告知します。

- 営業部門からの個別案内: 営業担当者が顧客との対話の中で、「その課題解決のヒントになる動画があります」と個別案内するのが最も効果的です。

- Webサイト/ブログ: トップページのお知らせや、関連ブログ記事の文末などで常に露出させます。

- 社外チャネル:

- SNS(LinkedIn, Facebookなど): 動画のハイライト(1分程度の短い動画)を作成して投稿し、本編の視聴ページへ誘導します。

- Web広告: ターゲット層に直接リーチできるWeb広告で、価値の高いアーカイブ動画への登録を促します。

- 共催セミナーのパートナー企業からの告知: パートナー企業にも告知協力を依頼し、新たなターゲット層へリーチを広げます。

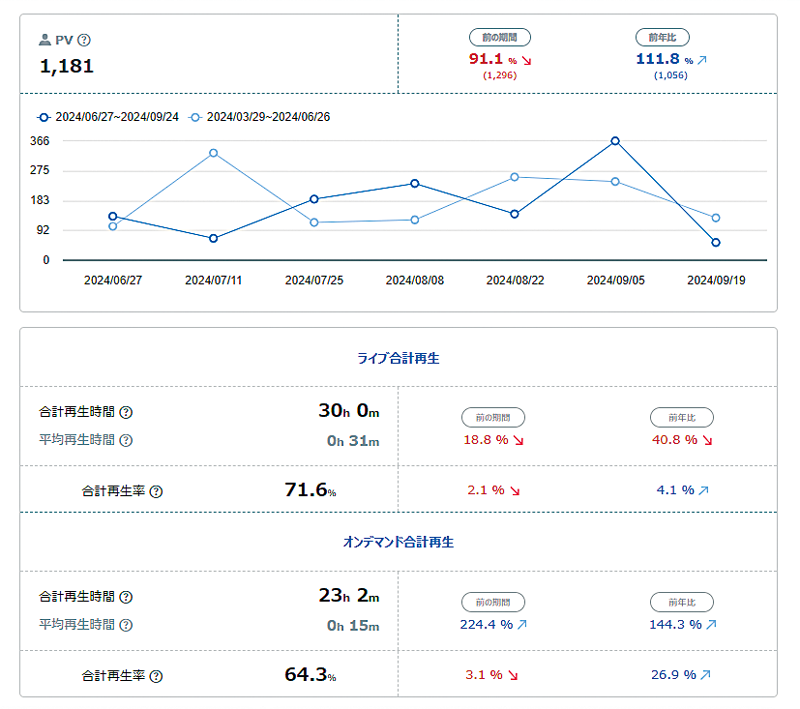

Step5: 分析・改善(データに基づき次のアクションを決める)

アーカイブ配信は、公開して終わりではありません。視聴データを分析し、次の施策に活かすPDCAサイクルを回すことが最も重要です。

- 見るべき主要指標:

- 視聴者別の視聴維持率: 誰が、動画の何%まで視聴したかを確認します。視聴維持率が高い人ほど、有望な見込み客である可能性が高いです。

- 視聴ヒートマップ: 動画のどの部分が繰り返し視聴され、どの部分で一斉に離脱されているかを可視化します。繰り返し視聴される部分は「顧客の関心が高いキラーコンテンツ」、離脱が多い部分は「改善すべきコンテンツ」です。

- CTAクリック率: 動画内に設置した「資料請求」などのボタンが、どのくらいクリックされたかを確認します。

- 分析後の具体的なアクションプラン:

- 営業アプローチの優先順位付け:

- 視聴維持率80%以上 → ホットリードとして即時インサイドセールスがフォロー

- 視聴維持率30-80% → ウォームリードとして別テーマの動画を案内

- 視聴維持率30%未満 → コールドリードとしてメルマガでの継続接触

- コンテンツの改善: 離脱が多い箇所を特定し、「説明が専門的すぎた」「話のテンポが悪かった」などの仮説を立て、次回のウェビナーや編集に反映させます。

- 新たな企画の立案: 視聴維持率が特に高かったトピックや、質疑応答で盛り上がったテーマを深掘りし、新たなウェビナーやブログ記事、ホワイトペーパーを企画します。

- 営業アプローチの優先順位付け:

5. よくある失敗例から学ぶ、アーカイブ配信の注意点

ここでは、私たちがお客様からよくご相談いただく、アーカイブ配信で陥りがちな3つの失敗例とその対策を、さらに深掘りしてご紹介します。

失敗例1:コンテンツの「死蔵」- 録画しただけで満足してしまう

- 典型的な状況: ウェビナー担当者が多忙で、録画データが編集されないまま数ヶ月放置。気づいた頃には情報が古くなり、公開する価値がなくなってしまっている。

- 根本的な原因: アーカイブ化が個人のタスクになっており、チームの業務フローに組み込まれていない。

- 対策:

- 「ライブ配信後48時間以内」ルール: 「ライブ配信終了後、48時間以内にカット編集とチャプター設定を終え、限定公開でアップロードする」といった明確なルールと担当者を設定します。

- テンプレート化: 動画のオープニング・エンディング映像や、テロップのフォーマットを事前にテンプレート化しておくことで、編集作業を大幅に効率化できます。

失敗例2:データの「ブラックボックス化」- 誰が見ているかわからない

- 典型的な状況: YouTubeにアップロードし、再生回数は増えているが、それが既存顧客なのか、有望な見込み客なのか、全くわからない。マーケティング施策として評価ができない。

- 根本的な原因: リード獲得の仕組み(フォーム)と、視聴者特定機能のないプラットフォームを選んでしまっている。

- 対策:

- フォーム一体型LP: 動画視聴ページに、視聴者の情報を入力するフォームを設置できるプラットフォームを選択します。

- メール認証の活用: より確実な本人確認と視聴者特定のために、入力されたメールアドレスに送られる認証リンクをクリックして初めて視聴できる、といった設定を活用します。

失敗例3:部門間の「断絶」- データが宝の持ち腐れになる

- 典型的な状況: マーケティング部門は「視聴維持率80%以上のホットリード」を把握しているが、その情報が営業部門に共有されず、営業は勘と経験に頼った非効率なアプローチを続けている。

- 根本的な原因: 部門間の連携ルールと、データをスムーズに受け渡す仕組み(システム連携)が欠如している。

- 対策:

- ルールの取り決め: マーケティングと営業の間で、「マーケティングは週に一度、視聴維持率〇%以上のリードを抽出して渡す」「営業はそのリードに対し、24時間以内に必ずフォローコールを行う」といった具体的な連携ルールを合意します。

- システムの自動連携: 手動でのデータ受け渡しはミスや遅延の原因です。動画配信プラットフォームとMA/SFA/CRMをAPI連携させ、視聴データがリアルタイムで顧客情報に紐づく仕組みを構築しましょう。

6.【成功事例】ネクプロで成果を上げた企業様の声

ここでは実際に弊社のプラットフォーム「ネクプロ」をご利用いただき、アーカイブ配信で大きな成果を上げられたお客様の事例をご紹介します。

【事例紹介】伊藤超短波株式会社 様

物理療法機器の分野で専門家から厚い信頼を得ており、柔道整復師や理学療法士などを対象に、臨床で役立つ機器の活用セミナーを多数開催されています。

- 課題:対面セミナーの限界と、YouTube運用の混乱

対面セミナーが中心だったコロナ禍以前は、開催場所の制約やコストに対して集客力に課題を感じておられました。その後、YouTubeでの動画配信を試みたものの、撮影・編集・管理・配信の専門ノウハウがなく、手探りの状態に。

メールでの都度の集客、動画の手動でのアップロード・非公開作業など、煩雑な業務が営業部門や宣伝部門の大きな負担となり、部署をまたいだ調整も生産性を下げる原因となっていました。 - 施策:「動画の図書館」構想を、伴走支援でスピーディーに実現

「ニーズの高いコンテンツをいつでも視聴でき、会社の資産として残せる『動画の図書館』を作りたい」という構想の中、弊社の「ネクプロ」をご導入いただきました。

決め手となったのは、単なるツール提供に留まらない弊社の「カスタマーサクセス」による伴走支援。専門家のサポートを受けながら、わずか1か月強で独自の動画サイト『ITO物療アカデミー』を構築し、スムーズな運用開始を実現されました。 - 成果:業務効率化と新規顧客獲得を両立。半年で70本の動画資産を構築

運用開始から約半年で、蓄積された動画資産は70本に到達。対面ではアプローチが難しかった離島や遠隔地の視聴者からも感謝の声が届き、新規顧客も順調に増加しています。

また、部署ごとに分断されていた業務がネクプロに集約され、一部署内で運用が完結する体制が整い、生産性が大幅に改善。以前は曖昧だった視聴データを正確に把握できるようになったことで、営業部門へ確度の高い見込み客情報を提供する、データドリブンな活動が可能になりました。

ご担当者様の声:

「導入して約半年ですが、動画は70本ほどが蓄積され、登録会員数は3,000人を突破。ネクプロでなければ、これだけの会員を獲得できていなかったと思いますし、生産性も上がらなかった。私にとっては究極の「業務効率化ツール」です。」

伊藤超短波株式会社様の事例を詳しく見る

【事例紹介】株式会社インテージ 様

マーケティングリサーチ業界を牽引し、常に質の高い情報を提供されているインテージ様。1,000人規模で開催されるオンライン・セミナーは、参加者満足度90%超、アンケート回答率70%前後と、常に競争力の高いコンテンツとしてマーケティング施策の主軸に位置付けられていました。

- 課題:価値あるセミナー資産の未活用と、分断されたデータ

満足度が非常に高いセミナーコンテンツという「資産」がありながら、その多くがライブ配信のみの活用に留まっていました。視聴者の都合の良い時に学べる環境を提供できておらず、誰がどのテーマに興味を持っているのかという「視聴履歴」も把握できていませんでした。また、マーケティング活動で得た情報を営業活動に繋げるためのSalesforceへのデータ連携も、手作業が発生するなど非効率な状態でした。 - 施策:視聴データを核としたオンデマンドサイトの構築

価値あるセミナーをお客様が最適なタイミングで視聴できるオンデマンドサイト「マナビヤインテージ」を構想。その実現のために、複数の配信プラットフォームを比較検討された結果、採用されたのが弊社の「ネクプロ」でした。

決め手は、視聴履歴を個人単位で着実に取得できる点と、Salesforceとの自動連携機能。マーケティング活動から営業活動までを一気通貫でデータ活用できる仕組みを構築されました。 - 成果:データ連携の自動化で営業効率を向上、売上にも貢献

満足度の高いセミナー動画のアーカイブ化により、視聴者に最適な学習環境を整備。視聴履歴データを取得することで、顧客の興味・関心を正確に把握できるようになりました。

最大の成果は、Salesforceとの自動連携です。これまで手作業もあったデータ入力が完全に自動化され、営業部門は確度の高い見込み客に対して、タイムリーかつ的確なアプローチが可能に。結果として、業務効率化だけでなく、売上にも大きく貢献する仕組みが実現しました。

ご担当者様の声:

「結果的に、ネクプロを導入することで、これまで手作業の入力もあったSalesforceとの連係も自動化でき、デジタル化の付加価値も同時に得ることができました。今のところ不満は一切ないですね。」

株式会社インテージ様の事例を詳しく見る

他の業種の事例はこちらから

7. アーカイブ配信に関するよくあるご質問(FAQ)

最後に、お客様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。

- Q. アーカイブ配信の動画の長さに最適な時間はありますか?

- A. 一概には言えませんが、BtoBのウェビナーであれば30分〜45分程度が一つの目安です。ただし重要なのは全体の長さよりも「内容の密度」です。1時間を超える長尺動画でも、チャプター機能を駆使して視聴者の利便性を高めれば、十分に視聴してもらえます。逆に、5〜10分程度の短い動画をシリーズ化し、隙間時間に見てもらう戦略も有効です。

- Q. ライブ配信時の質疑応答(Q&A)部分もアーカイブに含めるべきですか?

- A. はい、含めることを強くお勧めします。 質疑応答には、他の視聴者にとっても有益な情報や、製品・サービスに対するリアルな疑問が含まれており、コンテンツとしての価値を非常に高めます。ライブの臨場感も伝わります。ただし、個人情報に関わる質問や、不適切な発言があった場合は、その部分を編集でカットする配慮が必要です。

- Q. アーカイブ動画の著作権は誰に帰属しますか?

- A. 基本的に、主催者(配信者)側に著作権が帰属します。ただし、外部の講師やゲストスピーカーが登壇した場合は、事前に録画データの二次利用(アーカイブ配信、資料化、文字起こしなど)に関する許諾を書面で得ておくことが必須です。登壇依頼の際に、利用目的と範囲を明確に記した契約書や覚書を交わしましょう。

- Q. アーカイブ配信を始めるにあたって、費用はどのくらいかかりますか?

- A. 費用は利用するプラットフォームによって大きく異なります。無料のプラットフォームもありますが、本記事で解説したようなビジネス成果に繋げるためには、セキュリティや分析機能が充実した有料のBtoB向けプラットフォームへの投資が不可欠です。料金体系は、月額固定制、配信量に応じた従量課金制など様々です。自社の配信頻度や規模、そして「どこまでの機能を求めるか」を明確にし、複数のサービスを比較検討することをお勧めします。

8. まとめ|アーカイブ配信を成功させる最初のステップ

本記事では、BtoBビジネスの成果に繋がるアーカイブ配信の戦略と実践的ノウハウを、考えうる限り網羅的に解説しました。

【本記事の重要ポイント】

- アーカイブ配信は、コンテンツを資産化し、機会損失を防ぎ、営業活動を効率化する、現代BtoBマーケティングの中核をなす施策である。

- 「リード獲得」「ナーチャリング」など、マーケティングファネルの各段階に応じた目的を明確にすることで、打つべき施策が変わる。

- 成果を出すには、企画→収録・編集→公開→集客→分析・改善という5つのステップを、データに基づいて回し続けることが不可欠。

- ビジネスで活用するなら、セキュリティ、リード獲得、視聴分析、外部ツール連携の4つの機能を備えたBtoB向けプラットフォームの選定が成功の絶対条件。

一度きりのウェビナーに時間とコストをかけるだけで終わらせるのは、あまりにもったいないことです。アーカイブ配信という仕組みを正しく理解し、戦略的に活用することで、貴社のマーケティング活動は大きく飛躍するはずです。

「何から始めたらいいかわからない」「自社に最適な活用方法を相談したい」

もしそうお考えでしたら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。数多くのBtoB企業の動画活用を支援してきた専門コンサルタントが、貴社の課題に合わせた最適なプランをご提案します。

まずは、アーカイブ配信の成功事例や、プラットフォームでできることの詳細がわかる資料をダウンロードして、次の一歩を踏り出してみませんか?