目次

オンデマンド配信とは?ライブ配信や疑似ライブ配信との違いを解説

そもそもオンデマンド配信とは?

オンデマンド配信とは、あらかじめ録画・編集された動画コンテンツを、視聴者が「好きなタイミングで自由に再生」できる動画配信方式です。テレビ番組でいうところの「見逃し配信」や「Netflixのような配信モデル」と近い形態であり、BtoCだけでなく、企業の商品情報の発信や社内外の教育用途など、BtoBの領域でも当たり前に活用されています。配信コンテンツは動画配信プラットフォームを介して提供され、ユーザーはPC・スマートフォン・タブレットなど、任意のデバイスで視聴できます。

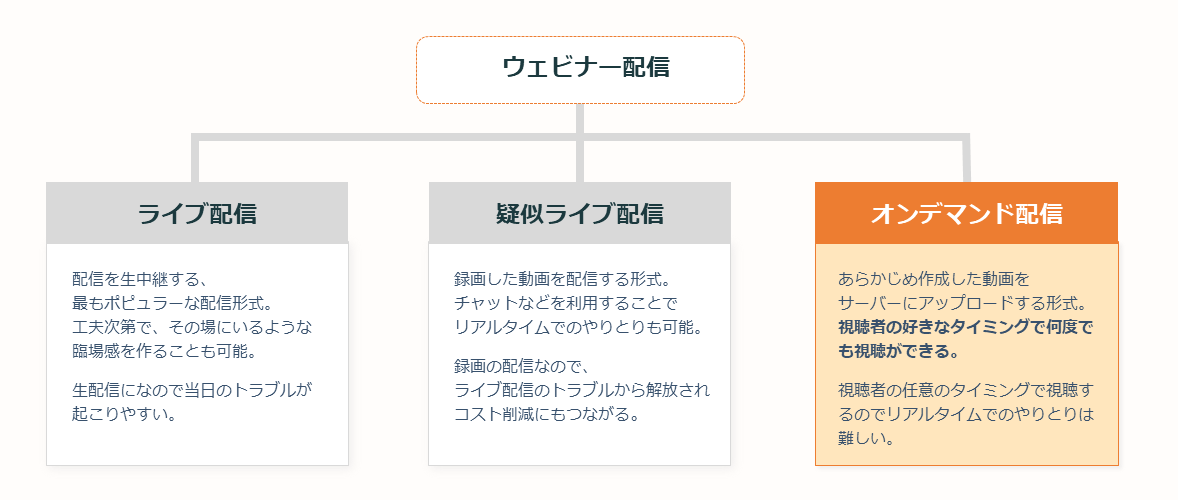

ライブ配信・疑似ライブ配信・オンデマンド配信の違い

動画の配信形式には、大きく分けて「ライブ配信」「疑似ライブ配信(シミュライブ)」「オンデマンド配信」の3種類があります。それぞれの特徴を理解することで、自社の目的に最適な配信方法を選ぶことができます。

| 配信形式 | 特徴 | 双方向性 | 編集の自由度 | 視聴タイミング | 企業にとっての価値 |

|---|---|---|---|---|---|

| ライブ配信 | 撮影と同時に配信。リアルタイム性が高い | 高い(チャット・質疑応答可) | なし(編集不可) | 配信時のみ視聴可能 | 即時の反応や参加感を提供し、ブランドの臨場感を醸成できる |

| 疑似ライブ配信 | 事前に録画した動画を、決めた時間にライブ風に配信 | 中程度(チャット対応は可) | 高い(事前編集可能) | 配信時に限られるが演出は可能 | 「ライブ感」と編集品質を両立しつつ、対応負荷を抑えられる |

| オンデマンド配信 | あらかじめ録画・編集した動画を、視聴者が好きな時に見る形式 | 低い(基本は一方向) | 高い(編集自在) | いつでも視聴可能 | 長期的な資産として繰り返し活用可能。スケーラブルに展開できる |

たとえば、視聴者とリアルタイムにやりとりをしたい場合はライブ配信、見せたい内容をしっかり編集しつつ“ライブ感”を演出したい場合は擬似ライブ配信、内容をじっくり視聴してもらいたい・繰り返し使いたい場合はオンデマンド配信が向いています。

オンデマンド配信とライブ配信の違いは、主に次の3点に集約されます。

- リアルタイム性:ライブ配信はその場で撮影しながら視聴者に届けるリアルタイム配信。一方で、オンデマンド配信は事前に収録・編集された動画を配信する非リアルタイム形式。

- 再編集性:ライブ配信は一発勝負の性格が強く、事後の編集はできません。オンデマンド配信は撮り直しやカット、字幕追加、チャプター分けなど自由に編集できるのが大きな利点です。

- 視聴可能期間:ライブ配信は基本的にその時間にしか視聴できませんが、オンデマンドは24時間365日、好きなタイミングで何度でも再生可能。視聴者の都合に合わせた柔軟な学習や情報取得が可能です。

どんな仕組みで配信されるのか

オンデマンド配信は、動画コンテンツをクラウド型の配信サーバーや専用プラットフォームにアップロードすることで実現します。基本的な流れは、以下の通りです。

- 企画・台本作成

- 撮影

- 編集

- 動画配信プラットフォームへのアップロード

- 公開用URLの生成

- 告知・配信

配信に使われるプラットフォームには、セキュリティ設定やレポート機能、視聴者管理などの機能が用意されており、企業がビジネス用途として安心して活用できる環境が整っています。

オンデマンド配信のメリットとデメリット【導入前にチェック】

視聴者側のメリット:時間と場所の自由

オンデマンド配信は、視聴者にとって非常に柔軟性の高い視聴手段です。出張や予定の都合でリアルタイム視聴が難しい場合でも、後から好きなタイミングでアクセスできるため、コンテンツへのアクセス機会が拡大します。移動中のスマートフォン視聴や、自宅でのPC視聴など、利用シーンも多様です。

企業側のメリット:再利用・編集・コスト効率

企業にとって、オンデマンド配信は「動画という資産を最大限活用できる仕組み」といえます。一度作成した動画を繰り返し活用できるため、セミナー・展示会・営業説明・社内研修など、多用途に展開可能です。また、動画を活用したナーチャリング施策やマーケティングオートメーションとの連携も進んでおり、1本の動画が多面的な価値を生み出します。

注意点・デメリット:即時性の欠如や手間

一方で、オンデマンド配信にはいくつかのデメリットも存在します。視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取ることは難しく、双方向性に欠ける側面があります。また、コンテンツ制作には企画・撮影・編集の手間がかかり、一定のリソースが必要です。ただし、テンプレート化や制作代行を活用することで、運用コストは大幅に削減可能です。

オンデマンド配信の活用方法|社内研修からマーケティング活用まで

イベントやウェビナーのアーカイブ利用

オンラインイベントやウェビナーを実施した後、そのコンテンツを録画してオンデマンド配信にすれば、当日参加できなかった層へのフォローが可能になります。特にBtoBマーケティングにおいては、ライブ配信の参加率は6−7割程度のため、残りの3-4割の人へのアプローチ手法として、ウェビナーのアーカイブ動画を活用する企業も増加中です。

商品紹介・営業資料としての活用

従来の営業資料(PDF・パワポ)では伝えきれなかった製品の使用感やサービスの魅力を、動画で直感的に訴求できます。特に無形商材では「見せる」ことで訴求力が格段にアップします。さらに、QRコードやメールリンクで営業資料に動画を組み込めば、先方の理解度や興味度合いのアップにもつながります。

研修・マニュアルとしての活用

社内研修動画や業務マニュアルをオンデマンド配信すれば、時間・場所の制約がなくなり、教育効率が飛躍的に向上します。特に、地方拠点やリモートワーク体制においては、教育コスト削減と属人化防止の両立が可能です。また、ナレッジの可視化と再利用も促進されます。

カスタマーサポートやFAQ対応に

よくある問い合わせ内容を動画化してオンデマンドで公開することで、問い合わせ件数を削減し、顧客満足度の向上にもつながります。特にソフトウェア製品の導入支援やトラブルシューティングでは、文字よりも動画のほうが直感的で伝わりやすく、サポート効率が大きく改善されます。

オンデマンド配信ツールの選び方と比較ポイント

オンデマンド配信ツールに必要な主な機能

オンデマンド配信を成功させるには、ツール選びが非常に重要です。以下のような機能が揃っているかを確認しましょう。

- チャプター挿入や字幕、倍速機能:視聴者が必要な情報にすぐアクセスできるようにする。

- 視聴ログの取得:誰がいつどこまで視聴したかを把握でき、営業やフォローに活用可能。

- セキュリティ対策:限定公開URL、IP制限、パスワード保護などで外部漏洩を防ぐ。

- 自社システムとの連携:MA(マーケティングオートメーション)やSFA(営業支援)とのAPI連携が可能であるか。

- 多デバイス対応:スマホ・タブレット・PCすべてでスムーズに視聴可能であること。

導入前に確認すべき比較ポイント

複数のツールを比較する際には、以下の観点をチェックリスト化すると便利です。

- 費用形態:初期費用の有無、月額制か従量課金制か。

- 運用のしやすさ:エンジニアリングの知識がないビジネスサイド側の人でもノーコードで運用可能か、UIが直感的かどうか。

- 配信規模の柔軟性:数名から数千人までカバーできるか。

- サポート体制:導入支援や運用サポートがあるか。

- 企業規模に応じた対応可否:中小企業向け・大企業向けのテンプレートが用意されているか。

自社に合ったツールを見極めるチェックリスト

- 社内の誰が運用するか?(マーケ・営業・情シスのどこか)

- コンテンツ制作は外注か内製か?(リソース確保の有無)

- 主な利用目的は何か?(営業用/研修用/採用/サポートなど)

- 配信対象は社内限定か、外部公開か?(セキュリティレベルの設定)

- ユーザー数・視聴者数の想定規模

おすすめのオンデマンド配信ツール3選

ネクプロ|多機能でBtoB配信に最適

- 特徴:マーケティング目的の動画配信に向いた充実した機能や仕様

- URL:https://nex-pro.com/

- 詳細:

- 簡単にライブ配信、疑似ライブ、オンデマンド配信ができる

- 簡単に動画メディアが作成できる

- 企業ごとにデザインや体験のカスタマイズが可能

- 動画コンテンツの案内先、配信先がパーソナライズドが可能

- マーケティングと営業組織が欲するCRM連携が可能

- 複数のウェビナーを横断したユーザー分析が可能

- 安全なセキュリティ環境

- 録画動画配信以外のライブ配信や大規模カンファレンス、リアルイベント用途が一つのツールで対応可能

- 充実した日本語のカスタマーサポート

- おすすめの方

- 企業向けのウェビナー/動画配信施策を効率化、そして成果を最大化したい企業

- 企業向けのウェビナー/動画配信を重要施策として強化したい企業

Millvi|自社システムとの統合がしやすい

- 特徴:社内の情報共有・自社システムでの動画利用

- URL: https://millvi.jp/product/millvi/

- 詳細:

- 豊富なAPIによる自社システムとの連携や独自システムの構築を実現可能です。

- 自動字幕機能により工数を削減し、ユーザーの視聴体験を向上させます。

- ストリーミング配信によるコンテンツ保護に加え、暗号化やIP制限も標準搭載しています。

- 視聴データのレポート機能を活用し、様々な分析を行うことができます。

Vimeo|手軽さとブランディングを両立

- 特徴:動画の配信だけではなく編集もできる

- URL:https://vimeo.com/

- 詳細:

- 高画質、広告なしのプレイヤー

- 動画編集ツールを内蔵

- ライブストリーミングとオンデマンド配信に対応

- 高度な分析ツール

- 動画のマネタイズ機能

- 強力なセキュリティ機能(SSO、ドメインホワイトリスト、埋め込み制限など)

オンデマンド配信の導入ステップと成功のポイント

事前準備:目的設計と動画素材の整備

導入前に「誰に・何を・どのように伝えるか」を明確にしましょう。ターゲットやペルソナを設計し、視聴者の関心に即したテーマを用意。動画素材も事前に揃えておくことで、編集作業もスムーズになります。

配信フロー:収録〜編集〜アップロード

配信フローは以下の通りです。

- 動画収録(社内スタジオ/Zoom録画/撮影機材など)

- 編集(字幕追加、チャプター分け、ロゴ挿入)

- プラットフォームにアップロード(アクセス設定や視聴制限も設定)

- 告知・公開(社内SNS、メール、Webサイトなど)

配信後のPDCA:視聴分析と改善

オンデマンド配信の強みは、視聴ログの取得にあります。完了率、離脱タイミング、平均視聴時間などをもとに、次回の構成改善やマーケティング施策に活かしましょう。動画の再編集やABテストも視野に入れて、継続的な改善サイクルを回すことが重要です。

BtoBマーケティング・営業における具体的な活用シーン

BtoBビジネスにおいては、検討期間が長く、意思決定関与者も複数にわたることが多いため、オンデマンド配信が極めて効果的に機能します。以下は、実際に活用されている具体的なシーンです:

- インサイドセールス支援:営業がメールや電話でリードに接触する際、製品紹介動画や導入事例インタビューなどをオンデマンドで案内することで、事前理解と温度感を高め、商談化率が向上します。

- セミナー型ホワイトペーパー代替:資料請求後のサンクスページで、3分〜5分の簡易解説動画を設置することで、理解促進とWeb上の滞在時間向上を実現。

- 営業資料の補完:カタログだけでは伝わりづらい使い方や導入効果を、オンデマンド動画で視覚的に補足。営業の提案力を補完し、非対面営業でも訴求力を強化。

- 中長期ナーチャリング:MAツールと連携し、オンデマンド動画の視聴完了ユーザーに自動でフォローメールを配信。行動ベースの見込み客育成が可能。

- 決裁者向けフォロー:初回商談で会えなかった役員や部門長に向けて、代表メッセージ付き動画やROI解説コンテンツをオンデマンドで送付することで、社内合意形成を後押しします。

また、弊社ネクプロ内では、過去実施したウェビナーをオウンドメディアサイト内の掲載コンテンツとして再利用、オンデマンド配信を実施しております。

https://media-nex-pro.v2.nex-pro.com/

視聴データも取得できますので「いつ」「だれが」「何を」「どれくらい」視聴したかまで分析が可能です。

このように、営業活動やマーケティングの効率化・高度化において、オンデマンド配信は単なるコンテンツ配信ではなく、実務成果を生む「武器」として活用されています。

オンラインイベントやウェビナーを実施した後、そのコンテンツを録画してオンデマンド配信にすれば、当日参加できなかった層へのフォローが可能になります。特にBtoBマーケティングにおいては、ウェビナーアーカイブを資料請求の代替として活用する企業も増加中です。

オンデマンド配信に関するよくある質問(FAQ)

ライブ配信とどちらを選ぶべき?

即時性・リアルタイムのやり取りが必要ならライブ配信、長期的に活用可能なコンテンツを蓄積したいならオンデマンド配信が向いています。実施目的によって最適な手段を選びましょう。

ツール選定で失敗しないコツは?

「価格だけ」で判断しないこと。導入後の運用体制や活用領域、配信対象者との相性など、複数の視点から選定することが成功のカギです。

BtoBでも効果がある?実際の成果は?

営業やマーケティング部門では、オンデマンド動画視聴後に資料請求や商談化が発生する事例が多数。とくに高単価商材では、意思決定者の複数名が動画を視聴することで社内理解が進み、成約までのスピードが加速する傾向があります。自社業界の具体的な事例を知りたい方はこちらからご相談ください。

動画の視聴回数が少なくても効果はある?

視聴回数はひとつの指標にすぎません。視聴完了率や視聴後の行動(例:問い合わせや資料請求)が伴っていれば、少ない回数でも十分に成果につながります。特にBtoBでは「数」よりも「質」が重視される傾向にあります。

どのくらいの長さの動画が適切?

目的により異なりますが、一般的には5〜10分が視聴維持率の高い範囲です。セミナー形式なら20〜30分でも構いませんが、チャプター分けや再生スピード変更などの視聴支援機能を併用することが推奨されます。

YouTubeではダメなの?

YouTubeは無料で使いやすいですが、セキュリティ・視聴管理・ログ取得・広告非表示など、ビジネス用途に必要な要件が満たされないことがあります。社内利用やリード獲得を重視する場合は、専用ツールの導入が有利です。

誰に向けた動画を優先して作るべき?

まずは営業フェーズで最も使われるコンテンツ(例:サービス概要、事例紹介)から制作するのが効果的です。社内教育向けや、既存顧客向けのFAQ動画はその次の段階として検討すると良いでしょう。

まとめ|オンデマンド配信は“資産になる動画”で企業成長を加速させる

オンデマンド配信は、ただの録画再生機能ではなく、企業活動全体を支援する“情報資産”となります。マーケティング・営業活動の支援、社内教育の均質化、マーケティングの自動化、顧客満足度向上といった複数の目的を一つの動画で叶えることができます。

また、視聴データをもとに改善し続けられるため、PDCA型マーケティングと非常に相性が良く、結果的に成果創出に直結する施策となり得ます。まだ導入していない企業は、まずはライブ配信の動画を録画し、編集し、オンデマンド配信の可能性を体感してみることをおすすめします。

疑似ライブについてはこちらの記事も参考にしてください。