近年、ビジネスにおけるオンライン化の波は加速し、その中でも「ウェビナー」は企業活動に欠かせないツールとして定着しました。

情報伝達、リード獲得、顧客育成、ブランディング、社内研修など、多岐にわたる目的で活用されるウェビナーですが

「開催してみたものの、なかなか成果に繋がらない…」

「何から始めればいいのか分からない」

と悩んでいる方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ウェビナーの多様な配信形式から普及の背景、主催者と参加者双方にとっての魅力、開催のメリット・デメリットまで、ウェビナーに関するあらゆる側面を徹底解説します。

さらに、成功企業の事例から学ぶ開催と運用の秘訣、おすすめのウェビナー配信ツールの比較、そしてウェビナー成功のためのチェックリストまでを一気にご紹介!

- ウェビナーを利用し、具体的な施策へ落とし込みたい方

- ウェビナーで成果を上げたい方

必見の内容となっておりますので是非ご一読ください。

\ ウェビナー・動画配信ツールをお探しなら「ネクプロ」 /

目次

ウェビナーの魅力とは?徹底解説!

ウェビナーとは、「Web」と「Seminar」を組み合わせた造語で、インターネットを通じて行われるセミナーや講演会のことです。一般的には「ウェブセミナー」や「オンラインセミナー」とも呼ばれ、オンライン上で映像、音声、資料などを共有し、質疑応答なども可能な双方向のコミュニケーションを実現する仕組みが特徴です。

参加者はパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスを通じて、自宅やオフィス、外出先など場所を選ばずに受講できるため、地理的な制約を受けません。これにより、これまで物理的な距離や移動時間によって参加が難しかった人々も、気軽に学習や情報収集に参加できるようになりました。

主催者側にとっても、ウェビナーの導入は大きなメリットをもたらします。会場の確保やレンタル費用の削減に繋がり、参加者にとっては物理的な移動が不要となるため、時間的・経済的な負担が軽減されます 。例えば、東京で会議室を借りる場合、収容人数に応じて高額な費用がかかることを考慮すると、ウェビナーは非常に経済的な選択肢となります。

近年、ウェビナーは企業のマーケティング活動に留まらず、新入社員研修、商品説明会、社外向け勉強会、株主総会、採用説明会、さらには顧客サポートやコミュニティ運営など、多岐にわたる用途で活用されており、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の文脈でもその重要性が高まっています 。

ウェビナーの多様な配信形式

ウェビナーの配信形式は、目的やコンテンツ、ターゲットオーディエンスに応じて多岐にわたります。

- ライブ配信型: リアルタイムで配信される形式で、講演者と参加者が同時に接続し、その場で質疑応答やディスカッションを行うことで、臨場感と即時的なインタラクションを重視する場合に適しています。参加者からの質問にその場で回答できるため、疑問を即座に解消でき、高いエンゲージメントが期待できます。新製品発表会や緊急性の高い情報共有、インタラクティブなディスカッションを伴うセッションに最適です。

- オンデマンド配信型: 事前に収録されたコンテンツを参加者が好きな時間に視聴できる形式です。参加者が自身のペースで学習でき、繰り返し視聴できる柔軟性を提供します。主催者側にとっても、一度収録すれば何度でも活用できるメリットがあり、コンテンツの資産化につながります。基礎的な知識の提供、製品の操作説明、資格取得のための講座など、繰り返し学習が必要なコンテンツに適しています。

- ハイブリッド型: ライブ配信とオンデマンド配信を組み合わせた形式です。例えば、ライブ配信後にその録画をオンデマンドで提供したり、一部をライブで、一部を収録コンテンツで構成したりします。これにより、ライブの臨場感とオンデマンドの利便性の両方を享受できます。

- 疑似ライブ配信: 事前に収録済みコンテンツを特定の時間に自動配信し、チャットでのリアルタイム質疑応答を組み合わせることで、ライブ感を演出しつつ運用負荷を軽減する形式です。ライブ配信の準備や当日のトラブルリスクを軽減しながら、参加者にはライブのような体験を提供したい場合に有効です。

ウェビナー普及の背景と進化

ウェビナーの普及は、2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大が大きな契機となりました。多くのリアルイベントが中止や延期を余儀なくされる中、その代替手段としてウェビナーが急速に注目を集めました。企業はビジネス継続のためにオンラインでの顧客接点を模索し、ウェビナーはその有力な選択肢として広く導入されました。

しかし、その後の動向を見ると、単なる一時的な代替手段に留まらず、恒久的なビジネスインフラとしての地位を確立しつつあることがわかります。これは、パンデミックという外部環境の変化が、オンライン配信技術の潜在能力を顕在化させ、場所や人数に制約されないという本質的なメリットが再認識された結果です。技術的基盤の成熟と、ビジネスモデルのDX推進が相まって、ウェビナーは企業活動において不可欠なデジタルインフラとして定着しています。

ウェビナーは「双方向のコミュニケーションを可能にする仕組み」と定義される一方で、一般的に視聴者はカメラや音声をオフにして視聴できるため、オフラインイベントよりも気軽に、そして匿名性の高い環境で参加できる側面があります。これにより、主催者が参加者の表情や会場の雰囲気から反応を読み取りにくいという課題も生じます。このことは、ウェビナーにおける「双方向性」が、ツールの機能として提供されていても、参加者の行動様式によっては受動的になりがちであることを示唆しています。

したがって、ウェビナーの成功には、単に双方向機能を持つツールを導入するだけでなく、チャットやQ&A、投票などを積極的に活用し、参加者に能動的な関与を促すようなコンテンツ設計と運用が不可欠となります。

ウェビナーがもたらす多様な魅力

ウェビナーは、主催者と参加者の双方に多大な魅力をもたらします。その利便性と効率性は、現代のビジネス環境において不可欠な要素となっています。

主催者にとっての魅力

①広範な集客とリーチの拡大

ウェビナーは、地理的な制約をなくし、日本全国はもちろん、海外からも参加者を募ることを可能にします。これにより、従来の対面式セミナーでは難しかった地方のニッチな層や、海外の潜在顧客にも容易にアプローチできるようになります。結果として、見込み客の総数を大幅に増やし、新たな顧客層の開拓が期待できます。

②大幅なコスト削減

会場費や参加者の交通費、印刷物や配布資料の費用、イベント運営スタッフの人件費などが不要になるため、ウェビナーは大きな経費削減につながります。例えば、都心での大規模な会議室レンタルにかかる高額な費用を考慮すると、非常に経済的な選択肢と言えるでしょう。トータルコストを抑えながら、より多くの人に情報を届けられます。

③効率的な情報伝達

一度に大人数の見込み客に対してまとめて情報を届けられるため、情報伝達の効率が飛躍的に向上します。少ない時間で多くの潜在顧客にアプローチできるため、限られたリソースで最大の効果を生み出すことが可能です。

④豊富なデータ活用

アンケート機能やチャット機能を通じて、参加者の意見や関心をリアルタイムで収集できます。これらのデータは、見込み客の育成(ナーチャリング)、マーケティング戦略の策定、さらには商品開発やサービス改善に活用できる貴重な情報源となります。どのコンテンツが人気だったか、どんな質問が多かったかなどを分析し、今後の施策に活かせます。

⑤コンテンツの再利用による長期的な価値創出

ライブ配信を録画し、オンデマンドコンテンツとして再利用できる点も大きな魅力です。一度作成したコンテンツを長期的に活用することで、継続的なリード獲得や顧客育成に役立てられ、コンテンツの費用対効果を最大化できます。開催後も継続的に価値を生み出し、見逃した人へのフォローアップや新規の見込み客へのアプローチにも活用できます。

参加者にとっての魅力

①場所を選ばない自由度と負担軽減

最大の魅力は、インターネット環境さえあればどこからでも参加できる自由度です。自宅、オフィス、外出先など、好きな場所で視聴できます。これにより、会場までの移動時間や交通費が不要になり、時間的・経済的な負担が大きく減ります。特に、遠隔地に住んでいる方や、多忙で物理的に移動が難しいビジネスパーソンにとって、この利便性は非常に大きいでしょう。

②心理的な参加障壁の低さ

対面式のセミナーに比べて、心理的な参加障壁が低いのも特長です。多くの場合、参加者はカメラや音声をオフにして視聴できるため、プライバシーが保たれ、よりリラックスした状態で参加できます。質問もチャット形式で送れることが多く、人前で発言することに抵抗がある方でも、気軽に疑問を解消できます。

③録画配信による柔軟な学習

ライブ配信だけでなく、録画配信も提供されるウェビナーでは、自分の好きな時間にコンテンツを視聴できます。さらに、何度も繰り返し見返すことで理解を深めることが可能です。一度の視聴では理解しきれなかった部分を復習したり、重要なポイントを再確認したりと、自分のペースで学習を進められます。

④疑問を解消しやすい環境

チャット機能などを活用することで、対面よりも気軽に質問できる場合があり、疑問点をその場で解消しやすいという利点もあります。これにより、参加者はより能動的に学習に参加し、深い理解を得ることにつながります。

ウェビナーがもたらす好循環

ウェビナーは、単なる情報伝達の手段に留まらず、参加者のメリットが主催者のビジネス成長に直結する強力な好循環を生み出します。

- 参加者の利便性が集客力を高める

参加者にとってのウェビナーの大きな魅力は、「場所を選ばない」「移動不要」「気軽に(心理的負担なく)参加できる」といった高い利便性です。

この参加者側の利便性が、主催者側にとっては「広範囲な集客」「参加人数の増加」「新規顧客開拓の機会拡大」という大きなメリットに直接つながります。地理的な制約がなくなることで、これまでアプローチできなかった層にもリーチできるようになり、結果としてウェビナーへの参加者数を大幅に増やすことができるのです。

- 集客力向上からデータ活用への展開

集客力の向上は、ウェビナーを通じて得られる「アンケート回答」や「視聴データ」といった豊富な顧客データの収集機会を飛躍的に増加させます。

これらの貴重なデータは、主催者のビジネスにおいて多岐にわたる活用が可能です。具体的には、「見込み客の育成(ナーチャリング)」や「商品開発への反映」、「マーケティング戦略の方向性決定」といった重要な施策に活かすことができます。

- 好循環がビジネス成長を加速

つまり、ウェビナーでは参加者の利便性が主催者の集客力を高め、その増えた集客がデータ活用の機会をさらに増やすという理想的な好循環が生まれています。

この好循環こそが、ウェビナーが単なる情報伝達のツールではなく、企業のビジネス成長を加速させるための強力なインフラであることを示しているのです。

ウェビナー開催のメリット・デメリット

ウェビナーは多くの利点を持つ一方で、特有の課題も存在します。これらのメリットとデメリットを深く理解し、適切な対策を講じることが、ウェビナーを成功させるための第一歩となります。

メリット

①広範なリーチと新規顧客開拓

ウェビナーの最大の利点は、地理的な制約なく大規模な集客が可能な点です。日本全国から、さらには海外からも参加者を募れるため、これまでの対面セミナーではアプローチできなかった層にも情報を届けられます。

②コストと手間の削減

会場費や設営の手間が不要になるため、大幅な経費削減が可能です。都心での高額な会議室費用や主催者側の移動・宿泊費も削減できます。さらに、イトーキの事例のように準備時間が大幅に短縮されることで、人的リソースの効率化にも大きく貢献します。

③効率的な情報伝達と質の高いリード獲得

一度に多数の見込み客へ効率的に情報を伝えられるため、少ない時間で多くの潜在顧客にアプローチできます。有益な情報発信を通じてユーザーとの関係を構築し、見込み客の総数を増やすだけでなく、質の高いリード獲得にもつながります。特にニッチなテーマや専門性の高い内容でも、関心を持つ層にピンポイントで情報を届けやすいのが特徴です。

④データ収集と分析の容易さ

参加者の登録情報、視聴状況、チャット履歴、アンケート回答などがデータとして容易に取得・分析できます。これらのデータは、参加者のニーズや関心を詳細に把握し、マーケティング活動や営業アプローチを最適化するための貴重な情報源となります。

⑤コンテンツの再利用性

ウェビナーを録画し、オンデマンド配信やアーカイブコンテンツとして活用することで、一度作成したコンテンツを繰り返し利用できます。これにより、継続的なリード獲得や顧客育成が可能になり、コンテンツの費用対効果を最大化できます。開催後も継続的に価値を生み出し、見逃した人へのフォローアップや新規の見込み客へのアプローチにも利用できるため、投資対効果を最大化できます。

デメリット

ウェビナーには多くのメリットがある一方で、効果的な開催のためには克服すべきいくつかのデメリットや課題も存在します。

①参加者の集中力維持と離脱率の高さ

オンライン環境では、参加者の集中力が途切れやすく、途中で離脱してしまうリスクがあります。ウェビナーは「オンラインで簡単に参加できるが、離脱もしやすい」という特性を持つため、この点は特に注意が必要です。また、対面と異なり、参加者の表情や会場の雰囲気から反応や関心を読み取りづらいという問題も生じ、講演者が一方的な情報発信になりがちです。これにより、参加者の理解度や満足度をリアルタイムで把握しにくいという課題も発生します。

②通信環境やシステムトラブルのリスク

参加者側または主催者側の通信環境やWeb会議システムの問題により、映像・音声の遅延や停止といったトラブルが発生する可能性があります。主催者側には、安定した配信環境と適切な機材の準備が不可欠であり、予期せぬ事態にも冷静に対応できる体制を整える必要があります。具体的には、予備のインターネット回線の確保、高性能なマイクやカメラの使用、配信テストの徹底などが挙げられます。

③双方向コミュニケーションの限定性

講師や他の参加者との直接的な交流が対面セミナーに比べて少ない傾向があります。チャットやQ&A機能は存在しますが、対面での臨場感や偶発的な交流、ネットワーキングの機会は生まれにくいのが現状です。これにより、参加者同士の交流による新たな価値創造や、非言語的なコミュニケーションから得られる情報が失われる可能性があります。

④集客の仕組み確立の必要性

オフライン・オンラインを問わず、集客の仕組みが確立されていない企業では、ウェビナーを開催しても参加者が集まらない可能性があります。ターゲットの興味関心を引く魅力的なテーマ設定と、SNS広告、メールマーケティング、プレスリリース、既存顧客への案内など、多角的なアプローチを通じた効果的な集客戦略が不可欠となります。

⑤企画からフォローまでの自社対応負担

会場手配の手間は省けるものの、ウェビナーの企画、コンテンツ制作、集客、当日の運営、そして開催後のフォローアップまで、一連のプロセスを自社で対応する必要があります。これは、特にリソースが限られている中小企業にとっては大きな負担となる可能性があります。専門知識や経験が不足している場合、外部の専門業者に依頼することも検討すべきでしょう。

メリットとデメリットの相互関係

ウェビナーの最大のメリットである「場所の制約がない」という利便性は、同時に「参加者の集中力維持の難しさ」や「通信環境への依存」というデメリットを生み出します。これは、参加者が物理的な拘束から解放される一方で、心理的・技術的な障壁が顕在化するという関係性を示しています。ウェビナーの成功には、このトレードオフを理解し、インタラクティブ機能の活用、安定した配信環境の構築、そして魅力的なコンテンツと適切なフォローアップによって、これらのデメリットを能動的に克服する戦略が求められます。

ウェビナーは会場費や交通費といった目に見える直接的なコストを削減する一方で、その代わりに「安定した配信環境と適切な機材」の準備、参加者の反応を掴みにくいことへの対策、そして「企画からフォローまで自社で対応」するための人的リソースやノウハウといった、目に見えにくいコストや投資が必要になることを示唆しています。コストの性質が変化するこの点を理解し、単なる費用削減だけでなく、高品質な配信環境への投資、効果的なコンテンツ企画・運用、そしてデータに基づいたフォローアップ体制構築のための人的・技術的投資を予算に組み込むことで、真の費用対効果の最大化が期待できます。

表:ウェビナーメリット・デメリット比較

| 項目 (Item) | 主催者側メリット | 主催者側デメリット | 参加者側メリット | 参加者側デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 場所・集客 | 広範囲に集客可能、地理的制約なし | 集客の仕組みが未確立だと参加者が集まらない | 場所を問わず受講可能、移動不要 | – |

| コスト | 会場費・交通費不要、コスト削減 | 配信環境・機材への投資が必要 | 交通費発生しない | – |

| 運営・効率 | 設営・案内の手間不要、準備時間短縮 | 企画からフォローまで自社対応 | 気軽に参加できる | ウェブツールに慣れる必要 |

| エンゲージメント | アンケート回答を促せる、データ取得・分析 | 参加者の反応をつかみにくい、集中力切れやすい | チャットで気軽に質問 | 集中力が途切れやすい、交流が少ない |

| 技術・環境 | – | 安定した配信環境・機材が必要、通信トラブル | – | 通信環境による乱れ |

| コンテンツ | 録画・再利用可能 | – | 好きな時間に視聴可能 (オンデマンド) | – |

ウェビナー成功事例から学ぶ!開催と運用の秘訣

ウェビナーを成功させるためには、単に開催するだけでなく、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、具体的な企業事例から得られる成功のヒントを解説します。

ウェビナー成功へのヒント①:営業フロー確立

point💡単なる情報発信の場として終わらせず、見込み顧客の獲得から商談、そして成約へと繋がる明確な営業フローの中に組み込むことが成功の鍵となります。

事例:アイティメディア株式会社 様

オンラインメディアとしての強みを活かし、2010年からバーチャルイベントサービスを提供、自社のマーケティング目的でウェビナーを導入しました。

ウェビナーの参加履歴、視聴時間、Q&Aの内容、アンケート回答といった詳細な行動データをSalesforceに連携し、顧客一人ひとりのプロファイルを強化しました。これにより、ニーズに合わせたきめ細やかな対応が可能となり、ウェビナーから商談への安定したリード提供フローを確立しました。この事例は、ウェビナーの成功が、単に多くの参加者を集めることではなく、その参加者をいかに効率的に営業機会に繋げるかという点にあることを示唆しています。

ウェビナーの一般的な魅力は「広範囲に集客可能」であることですが、真の成功は、その集客数をいかに質の高い商談機会に転換できるかにかかっています。アイティメディア様の事例が示すように、そのためには「豊富なデータ」と、それに基づいた「ニーズに合わせたきめ細やかな対応」が不可欠です。これは、ウェビナーがファネルのトップだけでなく、ミドルからボトムファネルのナーチャリングに重点を置くべきであることを意味します。

ウェビナーの企画段階から、リードの質を高め、営業へのスムーズな引き渡しを明確な目標とすべきです。参加者のエンゲージメントデータ(Q&A、投票、視聴履歴など)を通じて有望なリードを特定し、リードスコアリングを導入することで、営業が迅速かつ的確にフォローアップできるようなプロセスを構築することが、ウェビナーを真の営業ツールに変える上で極めて重要です。また、ウェビナー後のフォローアップメールに、参加者の視聴内容に合わせた追加資料や関連コンテンツを自動で配信する仕組みを導入することで、更なるエンゲージメント向上と商談化の促進が期待できます。

ウェビナー成功へのヒント②:配信方法の工夫

point💡参加者のエンゲージメントを高め、途中の離脱を防ぐための配信方法の工夫が不可欠です。

事例:日本電計株式会社 様

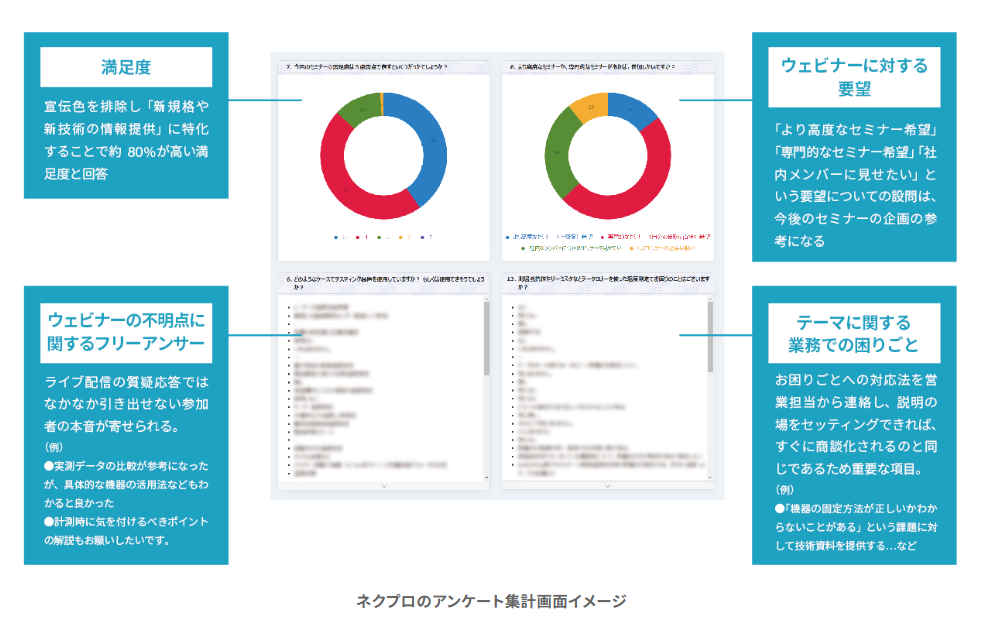

ウェビナー配信において宣伝色を排除し、「新規格や新技術の解説」に特化することで、参加者から高い評価を得ています。これにより、申込者の参加率は約70%、視聴後のアンケート回答率は約50%という高い数値を誇っています。

また、オンデマンド配信を積極的に活用しています。これにより、講師のプレッシャーを軽減するだけでなく、参加者が都合の良い時間に視聴できるようになり、機会損失を低減しています。興味のあるパートを繰り返し見ることで、参加者は理解を深めることが可能です。

さらに、アンケート回答者の約80%が前向きなリアクションを示し、ウェビナー参加者の約30%が案件化に繋がっています。アンケートで得られた情報をSalesforceと連携させることで、営業担当者は見込み顧客の課題に合わせた提案を迅速に行うことができ、質の高いリードを効率的に獲得しています。

ウェビナーが受動的な媒体であるという特性に対し、主催者が能動的にエンゲージメントを設計することの重要性を示しています。宣伝色を排し、参加者のニーズに特化した「有益なコンテンツ」を提供することで、エンゲージメントと満足度を大幅に向上させることが可能です。また、オンデマンド配信の活用は、参加者の利便性を高め、視聴機会の損失を防ぎます。単に技術的な品質を追求するだけでなく、参加者が「能動的に関与する」ようなイベント設計を意識することで、参加者の「気軽さ」を「離脱のしやすさ」ではなく、「積極的な参加」へと繋げることが可能になります。ウェビナーの企画段階から、参加者がどのような体験を得て、どのように行動してほしいかを具体的にイメージし、それに応じたコンテンツと配信形式を組み合わせることが、成功への鍵となります。

ウェビナー成功へのヒント③:大型イベントのオンライン化

point💡大規模なカンファレンスやフォーラムをオンライン化する際、参加者の体験を損なわずに効率的な運営とリード管理を実現するプラットフォーム選定と運用が成功の鍵となります。

事例:株式会社アカリク 様

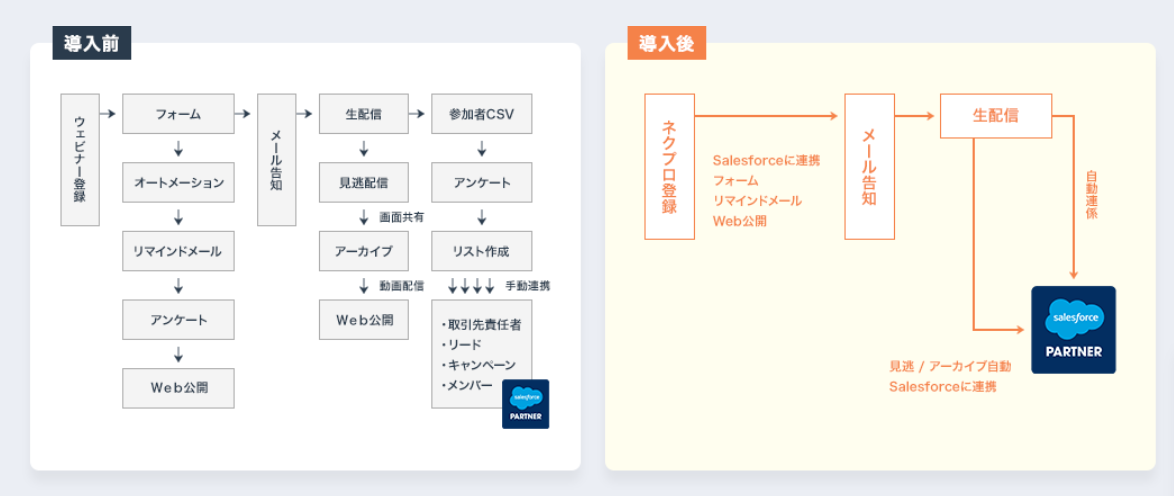

理系学生の採用支援を行う中で、大規模なオンラインイベントやウェビナーを企画していました。しかし、以前使用していたZoomウェビナーでは、複数セッションにそれぞれ異なるURLを発行する必要があり、参加者の視聴体験を損ねていました。参加者はセッションごとにURLをクリックし直す必要があり、これが離脱の原因となることもありました。また、Salesforceとの連携が限定的で、ウェビナー視聴URLの送信、リマインドメール、参加者ステータスの更新、アンケート回答の活動履歴へのインポートといった作業が手動で行われ、リード処理に約5時間かかるなど、膨大な時間がかかっていました。

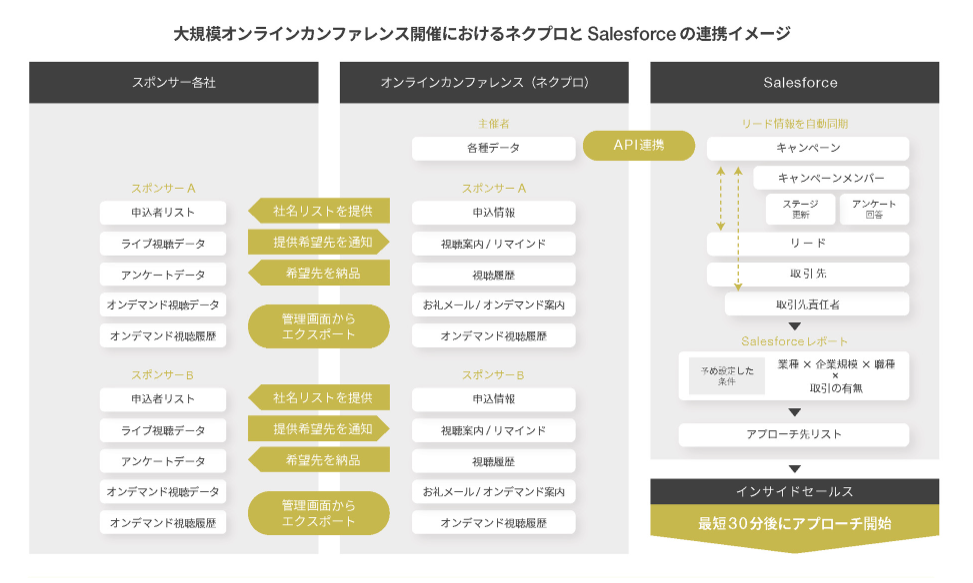

この課題を解決するため、大規模カンファレンス開催に対応できるウェビナー配信プラットフォームとしてネクプロを選定しました。決め手となったのは、単一URLで複数セッションを同時配信できる「ながら見」機能による視聴体験の向上、Salesforceとのリアルタイム連携、そしてスポンサーへのリード提供の容易さでした。

導入後、2,000名規模のカンファレンスを年3回開催することに成功しました。Salesforceとの自動同期により、イベント後のリード管理時間は月15時間から1.5時間へと大幅に削減され、商談化を加速させることができました。具体的には、申込やアンケート回答に基づき、Salesforceレポートで優先度の高いリードリストが自動生成され、インサイドセールスはイベント終了後30分以内にアプローチを開始できるようになりました。

大規模イベントをオンライン化する際に、単なる配信機能だけでなく、複数セッションの管理やCRM連携といったプラットフォームの「アーキテクチャ」が成功の鍵となることを示しています。特に、手動プロセスが大規模運用においていかにボトルネックとなるかを浮き彫りにし、CRM連携などのオートメーションが、事業のスケーリングと成果加速のための根本的な要素であることを証明しています。

また、参加者が複数のセッションをスムーズに移動できるような、統合されたアクセスポイントを提供するプラットフォームを優先すべきです。これにより、ユーザー体験が向上し、参加者がより多くのコンテンツに触れる機会が増え、結果としてイベント全体の価値が高まります。また、リード管理の自動化は、営業チームがタイムリーに有望なリードにアプローチし、商談化率を高める上で不可欠です。大規模イベントでは、手動でのデータ処理は非現実的であり、自動化されたシステムが効率的な運用とビジネス成果を両立させるための必須条件となります。

ウェビナー成功へのヒント④:CRM、MAツールとの連携

point💡ウェビナーで得られた顧客データをCRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールとシームレスに連携させることは、効率的なリード管理、パーソナライズされたフォローアップ、そして正確なROI(投資対効果)測定を実現するために極めて重要です。

事例:株式会社イトーキ 様

ウェビナー運用の効率化とSalesforceおよびAccount Engagement(旧Pardot)との連携を強化することを課題としていました。以前はウェビナー開催後のデータ連携に時間がかかり、迅速なフォローアップが難しい状況でした。そこで、ネクプロを導入し、ウェビナーの申込、視聴、アンケート回答などの顧客行動データをSalesforceキャンペーンにリアルタイムで保存できる仕組みを構築しました。

この連携により、ウェビナー参加率や視聴履歴のレポートが自動生成され、営業チームに迅速に提供されるようになりました。さらに、アンケート回答を活用することで、顧客の興味関心やエンゲージメントレベルに応じた適切な情報提供を実現しました。例えば、特定の製品に興味を示した参加者には、その製品に関する詳細資料や個別相談の案内を自動で送付するといったパーソナライズされたアプローチが可能になりました。

結果として、ウェビナー準備にかかる時間は1ヶ月から半日へと大幅に短縮され、年間10回以上のウェビナー(各回約500名)開催を可能にしました。アプリケーション率、参加率、視聴完了率といったKPIをリアルタイムでモニタリングできるようになったことで、マーケティングチームは煩雑な管理業務から解放され、コア業務に集中できる時間を創出できました。また、参加者にとっても、簡単な申込プロセスやログイン不要のURL提供により、ウェビナー参加体験が向上しました。

イトーキ社の成功は、「顧客行動データのリアルタイム保存」と「営業チームへの迅速な提供」に大きく依存しています。これは、データが最も価値を持つのは、それが「即座に活用可能」である場合であることを強調しています。データ処理の遅延は機会損失につながるため、リアルタイムでのKPIモニタリングもこの重要性を裏付けています。

ウェビナーツールを選定し、ワークフローを設計する際には、リアルタイムでのデータ同期とレポート機能を最優先すべきです。これにより、マーケティングと営業が迅速に対応し、見込み客の関心度が最も高いタイミングでタイムリーなフォローアップやパーソナライズされたエンゲージメントが可能になります。

また、「アンケート回答を活用して、顧客の興味関心やエンゲージメントレベルに応じた適切な情報を提供」している点が注目されます。これは単にリードを「獲得」するだけでなく、行動データや嗜好データで顧客プロファイルを「豊かにする」ことを意味します。この深い顧客理解が、よりターゲットを絞った効果的なナーチャリングを可能にし、見込み客を効率的にファネルの下層へ導きます。ウェビナーのアンケートは、基本的な連絡先情報だけでなく、顧客が抱える具体的な課題、興味のあるトピック、購入意向などを深く掘り下げる質問を設計すべきです。これらのアンケート回答をCRM/MAに直接連携させることで、一般的なアプローチではなく、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされたフォローアップや商談が可能になります。

参照:導入事例

ウェビナー成功企業の共通点

ウェビナーを成功させている企業には、いくつかの共通点が見られます。これらは、単にウェビナーを開催するだけでなく、その前後を含めた一連のプロセスを最適化していることにあります。

共通点①:ウェビナー事後のアプローチ

ウェビナーの成功は、ライブ配信が終わった瞬間に決まるわけではありません。むしろ、その後のアプローチが、見込み客を育成し、最終的なビジネス成果に繋がるかどうかの鍵を握ります。

成功企業は、ウェビナー配信後も参加者とのコミュニケーションを継続することを重視しています。この継続的なコミュニケーションは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、企業と顧客の間に信頼関係を構築し、最終的に優良なリピート顧客へと導く重要な動線となります。

具体的なフォローアップ手法

具体的なフォローアップ手法としては、データに基づいたアプローチが中心となります。

- アンケートによる見込み度合いの把握: ウェビナー中にアンケートを実施し、参加者の見込み度合い(例:受講目的、希望するアクション、抱える課題)を把握することが極めて重要です。アンケートの回収率を高めるためには、回答者に対してウェビナー資料の送付や映像配信などの特典を提供したり、ウェビナー終了前に回答時間を設けたりする工夫が有効です。

- リードの優先順位付け: アンケート結果や視聴状況から得られたデータは、リードの優先順位付けに活用されます。例えば、「サービスについて詳しく知りたい」と回答した参加者や、特定の製品デモを長時間視聴した参加者に対しては、見込み度合いが高いと判断し、営業からの直接連絡や個別相談の案内など、優先的にアプローチを行います。一方で、「特に希望なし」といった回答の参加者には、すぐに営業アプローチをせず、継続的な情報提供に留めるなど、状況に応じた対応が求められます。

- パーソナライズされたフォローアップ: インサイドセールスやメール配信による継続的なフォローも成功の要因です。アンケート結果やウェビナーの視聴動向を読み取り、インサイドセールスがパーソナライズされた提案を行ったり、ターゲットに合わせたメール配信を行うことで、商談化へと繋げます。例えば、特定のセッションを視聴した参加者には、そのセッションの内容に関連するホワイトペーパーや事例資料を自動で送付するといったナーチャリングシナリオを構築します。

- オンデマンド配信の活用: ライブウェビナーに参加できなかった人や、もう一度見たい人のために、録画したウェビナーをオンデマンドで提供します。これにより、ウェビナーのリーチをさらに広げ、新たなリード獲得の機会を創出できます。

ウェビナーが単なる一過性のイベントではなく、顧客との長期的な関係性を開始し、育成するための「始点」であるという考え方が成功企業には共通しています。イベント後も続くフォローアップが、顧客を優良顧客へと導く重要なプロセスとなるのです。

そのため、企業はウェビナー開催を「ゴール」とせず、その後のフォローアップ戦略を綿密に計画すべきです。自動化されたステップメール、エンゲージメントデータに基づいたパーソナライズされたアプローチ、そして営業へのスムーズな引き渡しプロセスを確立することで、ウェビナーの真のビジネス価値を引き出すことができます。

アンケート設計においては、単なる連絡先情報だけでなく、参加者がウェビナーに参加した「理由」や、次に「何を求めているか」という意図を把握することの重要性が強調されます。この情報は、その後のアプローチの質を大きく左右します。したがって、アンケートは「このウェビナーは役に立ちましたか?」といった一般的な質問だけでなく、「現在どのような課題に直面していますか?」「このサービスについてさらに詳しく知りたいですか?」といった、参加者の具体的なニーズや検討段階を把握できる質問を盛り込むことで、より質の高いリード情報とパーソナライズされたフォローアップの基盤を得られます。

共通点②:ウェビナー実施後のデータ分析、活用

ウェビナーを成功させる企業は、開催後のデータ分析と活用を極めて重視しています。これは、ウェビナーが単なる情報伝達の場ではなく、貴重な顧客データを収集し、ビジネス戦略に活かすための強力なツールであると認識しているためです。

収集すべき主要なデータポイント

成功企業は、以下の多岐にわたるデータを収集・分析しています。

- 基本的な参加者データ: 登録情報(氏名、会社名、役職、メールアドレスなど)、出席状況、視聴時間、離脱率。

- インタラクションデータ: チャット履歴、Q&Aの内容、投票(アンケート)結果。

- 行動データ: 視聴ログ(どのコンテンツをどれくらい視聴したか)、コンテンツの再生状況、資料ダウンロード履歴、特定のURLクリック数など。

データ分析の目的と活用方法

これらのデータを分析する目的は多岐にわたります。

- リードの質向上と営業アプローチの最適化: 参加者の興味関心やエンゲージメントレベルを把握し、有望なリードを特定して営業アプローチの優先順位をつけることで、リードの質を向上させます。例えば、特定の製品デモを長時間視聴し、かつ関連する質問を多く行った参加者は、購買意欲が高いと判断できます。

- コンテンツの最適化と改善: どのコンテンツが視聴され、どの部分で離脱が多いかなどを分析し、今後のウェビナーテーマや内容、配信方法の改善に繋げます。例えば、特定のセクションで視聴者の離脱が急増している場合、その部分のコンテンツや説明方法に改善の余地があると考えられます。

- 商品開発とマーケティング戦略の方向性決定: 顧客のニーズや購買活動に関する洞察を得て、商品開発やマーケティング戦略の方向性を決定するのにも役立てています。イトーキの事例では、アンケート回答を活用して顧客の興味関心に応じた情報提供を実現しています。

- マーケティングと営業の連携強化: 最も重要な点の一つは、営業チームにリアルタイムで詳細な参加者データを提供し、パーソナライズされた商談や提案を可能にすることです。これにより、マーケティングと営業の連携が強化され、より効果的かつ効率的なリード転換が実現します。

- KPIモニタリングとROI評価: アプリケーション率、参加率、視聴完了率、商談化率、成約率といったKPIをモニタリングし、ウェビナー施策の成果を評価することで、投資対効果を最大化します。

多くのウェビナープラットフォームは、管理画面でのグラフ化、CSV形式でのデータダウンロード、CRM/MAツールとの連携など、高度な分析・レポート機能を提供しており、これらの機能を最大限に活用することが成功の鍵となります。

データ分析がもたらすビジネス価値

ウェビナーデータは、マーケティングと営業をつなぐ架け橋としての役割を果たします。成功事例に共通して見られるのは、ウェビナーデータが「商談へのリード提供」、「営業チームへの迅速な提供」、「商談化の加速」に直結している点です。これは、データ分析が単なるマーケティング指標の確認に留まらず、マーケティング活動(ウェビナー)を具体的な営業機会へと転換させる、部門間の重要な連携ポイントであることを示しています。したがって、ウェビナーのデータフローとレポーティング体制を明確にし、営業チームが必要な情報をタイムリーに入手できる仕組みを構築すべきです。

また、成功企業は参加者数といった量的なデータだけでなく、エンゲージメントデータの質を重視しています。スニペットでは「視聴履歴やQ&Aの内容、アンケートの回答」や「視聴動向を読み取る」といった、より詳細な行動データや質的なデータの重要性が強調されています。単に「誰が参加したか」だけでなく、「何を、どれくらい、どのように見たか」「どのような質問をしたか」を把握することで、参加者の真の興味関心やニーズを深く理解できます。ウェビナーツールを選定する際は、参加者の行動を詳細にトラッキングできる機能(例:どのスライドでどれくらい滞在したか、チャットの参加度合いなど)を持つものを重視すべきです。これにより、より精緻なリードスコアリングや、個々の見込み客に合わせたパーソナライズされたフォローアップが可能となり、リードの質を飛躍的に向上させることができます。

共通点③:用途に合わせた配信ツール選定

ウェビナーを成功させるためには、自社の目的や用途に合わせた最適な配信ツールを選定することが極めて重要です。ツールの選択は、参加者の体験、主催者の運用効率、そしてデータ収集・活用能力に大きな影響を与えます。

ツール選定の5つの視点

ツール選定の際には、以下の5つの視点から総合的に評価することが推奨されます。

- 参加者側の使いやすさ・アクセシビリティ

- 専用アプリのダウンロードが不要で、ブラウザから簡単に参加できるか。これにより、参加のハードルが下がり、参加率向上に繋がります。

- 登録プロセスが複雑でないか。シンプルで分かりやすい登録フォームは、離脱を防ぎます。

- 安定した映像・音声を提供できるか(低遅延、高画質・高音質)。視聴体験の品質は、参加者の満足度に直結します。

- チャット、Q&A、投票などの機能が直感的に利用できるか。インタラクティブ機能の使いやすさは、エンゲージメントに影響します。

- 主催者側の操作性・管理のしやすさ

- ウェビナーのスケジュール設定、登録ページの作成、資料アップロードなどが簡単に行えるか。運用負荷の軽減は、継続的な開催を可能にします。

- 配信中の参加者管理(入退室、マイク・カメラ制御、チャットモデレート)が容易か。スムーズな運営は、プロフェッショナルな印象を与えます。

- 分析・レポート機能(参加者の視聴時間、チャット履歴、アンケート回答など)が充実しているか。データ活用は、改善と成果最大化に不可欠です。

- 集客・フォローアップ機能(登録フォーム作成支援、リマインダーメール・サンキューメールの自動送信など)は充実しているか。マーケティングオートメーション機能は、効率的なリードナーチャリングを支援します。

- 必要な機能の網羅性

- コミュニケーション機能(チャット、Q&A、投票、挙手、ブレイクアウトルームなど)が充実しているか。目的に応じた適切なインタラクション機能の有無を確認します。

- コンテンツ共有機能(画面共有、資料共有、動画・音声共有、ホワイトボード機能など)が備わっているか。効果的な情報伝達に必要な機能が揃っているかを確認します。

- ウェビナーの録画と、後からのオンデマンド配信、アーカイブ機能に対応しているか。コンテンツの再利用性は、投資対効果を高めます。

- セキュリティ機能(パスワード設定、待機室機能、暗号化、アクセス制限など)が講じられているか。機密情報を扱う場合は特に重要です。

- サポート体制の充実度

- 日本語でのサポートに対応しているか。トラブル発生時に迅速な対応を受けるために重要です。

- 電話、メール、チャット、オンライン会議など、複数のサポートチャネルがあるか。

- 自社の運用時間帯に合わせたサポートが受けられるか。

- FAQ、チュートリアル、マニュアルなどのヘルプドキュメントが充実しているか。

- 費用対効果・料金体系

- 月額制、年額制、従量課金制など、自社の開催頻度や規模に合ったプランがあるか。

- 機能やサポート内容に対して料金は適切か。

- 追加機能や参加者数超過、データ容量などによる隠れたコストがないか。

- 無料プランやトライアルで導入前に試用できるか。

ツールの「特化」と「汎用」の選択

ツール選定においては、ツールの「特化」と「汎用」の選択肢を理解することが重要です。

例えば、ネクプロはリード管理やLP作成、CRM連携などB2Bマーケティングに特化した機能が豊富に提供されています。特定の業界や目的(例:大規模イベント、リード獲得)に特化した機能が充実しているため、その目的に合致すれば高い効果を発揮します。

一方、Zoomウェビナーは大人数の参加者に対応できる汎用的なプラットフォームとして広く利用されています。幅広い用途に対応できるため、多目的にウェビナーを開催する場合や、まずは手軽に始めたい場合に適しています。

OneStreamは、会員制動画サイトやeラーニング、動画コンテンツ管理に特化した機能が強みです。動画を資産として活用し、継続的な学習や情報提供を行いたい場合に最適です。

これらのツールは、それぞれ異なる強みと最適な用途を持っています。

したがって、ツール選定は単なる技術的な選択ではなく、ウェビナーの目的(例:リードジェネレーション、社内研修、大規模イベント、コンテンツ販売など)に合致した戦略的な決定であるべきです。最も効果的なツールは、既存のビジネスシステム(CRM、MA)とシームレスに連携し、全体的なマーケティングおよび営業のエコシステムを構築できるものです。

また、セキュリティはウェビナーツール選定における非交渉の基盤となります。ウェビナーの核となる技術の一つとして「暗号化技術」が挙げられ、ネクプロやOneStreamなどのツールも2段階認証、E2E暗号化、SSL/TLS、IP制限といった堅牢なセキュリティ機能を提供しています。これは、参加者の機密データや企業の独自コンテンツを扱う上で、情報漏洩や不正アクセスを防ぐための必須要件であり、信頼性構築の基盤となります。ツールを評価する際には、提供されるセキュリティ対策のレベルを十分に確認することが不可欠です。

おすすめのウェビナー配信ツール比較

ウェビナーの成功には、目的に合致した適切なツールの選定が不可欠です。ここでは、主要なウェビナー配信ツールとして「ネクプロ」「ZOOMウェビナー」「onestream」の3つを取り上げ、それぞれの特徴と強みを解説します。

ネクプロ (Nex-Pro)

ネクプロは、特にBtoBマーケティングや大規模なオンラインイベントに強みを持つウェビナー・動画配信プラットフォームです。

主な特徴と強み

- 強力なCRM/MA連携: SalesforceやAccount Engagementとのリアルタイム連携が非常に強みです。ウェビナーの申込、視聴履歴、アンケート回答といった顧客行動データをSalesforceキャンペーンに自動で保存し、営業チームへの迅速なリード提供を可能にします。これにより、ウェビナー準備時間の短縮(1ヶ月から半日へ)や、商談化の加速を実現しています。

- 高度なデータ分析機能: 参加者の行動データ、Q&A、アンケート結果などをリアルタイムで収集・分析し、グラフで視覚的に把握できます。視聴ログのCSVエクスポートも可能で、次回のイベントやマーケティング戦略に役立てられます。

- ブランドカスタマイズ: 企業のブランドイメージに合わせてウェビナーページやランディングページを自由にカスタマイズできる機能が充実しており、参加者に強い印象を残すことができます。これにより、一貫したブランド体験を提供し、信頼感を高めます。

- 多様な配信形式とコンテンツ管理: ライブ配信、疑似ライブ配信、オンデマンド配信、さらにはZoomやTeamsなどの外部ツールとの連携配信にも対応しています。動画や資料をライブラリに保管し、一元管理できるため、コンテンツの再利用が容易です。

- 大規模イベント対応: 複数セッションを単一URLで同時配信できる「ながら見」機能など、大規模なカンファレンスやイベントのオンライン化に特化した機能が評価されています。これは、参加者の利便性を高め、イベント全体の満足度向上に貢献します。

- 充実したリード管理機能: 申込ページやWebフォームの作成、ステップメールの設定、ユーザー管理、ターゲティングメールなど、リード獲得からナーチャリングまでを一貫してサポートする機能が豊富です。これにより、マーケティング活動の自動化と効率化が図れます。

- セキュリティ: 2段階認証プロセス、E2E暗号化、SSL/TLS、IP制限など、堅牢なセキュリティ対策が施されています。企業の機密情報や参加者データを保護する上で不可欠な要素です。

最適な利用シーン

- ウェビナーの開催頻度が高く、大規模な企業。

- 国内外向けのハイブリッドイベントを開催する企業。

- ウェビナーをBtoBマーケティングの中核として位置づけ、リード獲得から商談化までのフローを効率化したい企業。

- 複数の部門やチームでイベントを運営し、データの一元管理と連携を強化したい企業。

- ブランドイメージを重視し、カスタマイズ性の高いウェビナー環境を構築したい企業。

ネクプロは、ウェビナーを単なる配信ツールとしてではなく、ビジネス成果に直結させるための包括的なプラットフォームとして機能します。

ZOOMウェビナー (Zoom Webinar)

Zoomウェビナーは、世界中で広く利用されているZoomプラットフォームの一部であり、特に大規模な一対多のコミュニケーションに適したツールです。

主な特徴と強み

- 圧倒的な参加者規模: 大規模なセミナー、講演会、会社説明会、株主総会などに最適です。これにより、広範なオーディエンスに一度にリーチできます。

- ホスト中心のコントロール: ホストや数名のパネリストが参加者(オーディエンス)に向かって話す形式が一般的で、参加者のマイクやカメラはホストが制御します。これにより、ウェビナーの進行をスムーズにコントロールし、不要な割り込みを防ぎます。

- 豊富なインタラクティブ機能: Q&A機能、投票(アンケート)機能、チャット機能、挙手機能などを通じて、参加者とのコミュニケーションを図ることができます。これらの機能は、一方通行になりがちなウェビナーにおいて参加者のエンゲージメントを高める上で重要です。

- 詳細なレポート機能: ウェビナー終了後には、参加者の登録情報、出席状況、離脱率、Q&Aやアンケートの結果などがまとめられたレポートを取得できます。これらのデータは、ウェビナーの質の向上や次回のコンテンツ改善に活用できます。

- オンデマンド配信とライブストリーミング連携: 録画したウェビナーをオンデマンドで提供したり、YouTube LiveやFacebook Liveなどの外部ライブストリーミングプラットフォームと連携して再利用したりすることが可能です。これにより、コンテンツのリーチを最大化します。

- 参加者の利便性: ホスト以外はアカウント作成不要で参加者を招待できるため、参加者側の参加障壁が低いというメリットがあります。多くの人がZoomに慣れているため、スムーズな参加が期待できます。

最適な利用シーン

- 大規模なオンラインセミナー、講演会、会社説明会、研修会。

- 新商品の発表会やバーチャル株主総会など、多くの参加者へ情報を一斉に伝達したい場合。

- 参加者との双方向性は必要だが、主にホスト側からの一方的な情報発信がメインとなるイベント。

- 既存のZoom環境を最大限に活用したい企業。

Zoomウェビナーは、その高い知名度と使いやすさから、幅広い組織で大規模なオンラインイベントの基盤として活用されています。

onestream (OneStream)

OneStreamは、動画配信を通じてビジネスや教育の場を拡大したい企業に特化したプラットフォームです。特に、会員制の動画サイト構築やeラーニング、社内研修などに強みを持っています。

主な特徴と強み

- 会員制動画サイトの構築: ロゴや動画をアップロードするだけで、ユーザー向けの専用動画サイトを簡単に自動生成できます。会員・サブスクリプション制を自由に設定でき、課金金額や月額・年額の選択もカスタマイズ可能です。これにより、動画コンテンツを収益化したり、限定コンテンツを提供したりすることが容易になります。

- 詳細な視聴分析: 閲覧者数、再生回数、視聴ログ(再生したか、完了したか)、再生時間、行動ログ(ログイン、資料ダウンロード)など、一人ひとりの細かい視聴状況をグラフで分かりやすく可視化できます。これにより、コンテンツの改善や参加者への個別フォローに役立ちます。

- Eラーニング機能: テスト機能、オリジナル合格証・修了証の発行、グループ設定、早送りさせない再生機能など、教育コンテンツの配信に特化した機能が充実しています。社内研修やオンラインスクールでの活用に最適です。学習進捗管理や修了証の発行により、教育効果を高めます。

- 高いセキュリティ: クレジットカード情報の非保持化、すべての通信データのSSL/TLS化、24時間365日のリアルタイム監視、サービス稼働率99%保証、Google Cloud Platformの採用など、堅牢なセキュリティ対策が施されています。機密性の高い情報や有料コンテンツを安全に配信できます。

- Zoom連携: ZoomミーティングやウェビナーのIDをOneStreamに入力するだけでライブ配信が可能であり、既存のZoomアカウントを有効活用できます。これにより、既存のツールとの連携をスムーズに行えます。

- コンテンツ管理: 配信したい動画を好きなタイミングでアップロードでき、タグやカテゴリーを自由に設定してプレイリストにまとめることができます。これにより、大量の動画コンテンツも効率的に管理・整理できます。

最適な利用シーン

- 会員制の動画サイトを構築したい企業。

- 動画を活用した社内研修やオンラインスクールを実施したい企業。

- 動画サブスクリプションビジネスを始めたい企業。

- 高セキュリティな環境で動画コンテンツを配信したい企業。

- 採用動画を通じて企業文化を発信し、人材獲得に繋げたい企業。

OneStreamは、動画コンテンツの長期的な価値活用と、教育・研修分野での活用に特化した独自の強みを持つツールと言えます。

主要ウェビナー配信ツール機能比較のまとめ

主要なウェビナー配信ツールを比較することで、それぞれのツールの核となる強みと最適な利用目的が明確になります。ネクプロはCRM/MA連携とリード管理に優れ、B2Bマーケティングや大規模イベントに特化した包括的なソリューションを提供します。Zoomウェビナーは、その高い知名度と大規模な参加者対応能力により、広範囲な一対多のコミュニケーションに適しています。一方、OneStreamは、会員制動画サイト、eラーニング、動画コンテンツ管理に特化しており、コンテンツの長期的な価値活用と教育分野での活用に強みを持っています。

このように、ツール選定は、自社の主要な目的がどこにあるかによって大きく異なります。B2Bリードジェネレーションと営業連携を重視するならネクプロ、大規模な広報・セミナー開催ならZoomウェビナー、教育コンテンツの提供やサブスクリプションビジネスならOneStreamが有力な選択肢となるでしょう。この「用途に合わせた」選択こそが、ウェビナー成功の基盤となります。

表:主要ウェビナー配信ツール機能比較

| 機能項目 (Feature) | ネクプロ (Nex-Pro) | ZOOMウェビナー (Zoom Webinar) | onestream (OneStream) |

|---|---|---|---|

| 配信形式 | ライブ、疑似ライブ、オンデマンド | ライブ、オンデマンド | ライブ (Pro/Business/Enterpriseプラン)、オンデマンド |

| 双方向性機能 | チャット、ライブ投票、Q&A、アンケート他 | チャット、Q&A、投票、挙手他 | コメント、資料ダウンロード他 |

| データ分析・レポート | 高度なデータ分析、視聴履歴、アンケート結果、CSV出力他 | 登録情報、出席状況、離脱率、Q&A、アンケート結果他 | 視聴分析 (閲覧者数、再生回数、視聴ログ、再生時間)他 |

| CRM/MA連携 | あり(Salesforce/Account Engagementとリアルタイム連携他) | あり(Paypal統合あり、レポート取得他) | あり (要お問合せ) |

| LPカスタマイズ | ブランドに合わせたカスタマイズ可能 | 登録ページカスタマイズ可能 | ロゴや動画で専用ページ自動生成 |

| セキュリティ | 2段階認証、E2E暗号化、SSL/TLS、IP制限 他 | 堅牢なセキュリティが広く認知 | クレジットカード情報非保持、SSL/TLS、24/7監視、GCP採用 他 |

| 特化分野 | B2Bマーケティング、リード獲得、大規模イベント、オウンドメディア構築 | 大規模セミナー、講演会、社内研修、会社説明会 | 会員制動画サイト、社内研修、eラーニング、動画サブスク |

ウェビナー成功のためのチェックリスト

ウェビナーを成功に導くためには、計画から実行、そして事後フォローまで、各フェーズで押さえるべきポイントがあります。以下のチェックリストを活用し、あなたのウェビナー戦略を強化しましょう。

計画フェーズ

☑目的の明確化: ウェビナーを通じて何を達成したいのか(リード獲得、ブランディング、顧客育成、研修など)を具体的に定義する。

☑ターゲットオーディエンスの特定: 誰に情報を届けたいのか、そのニーズや課題は何かを深く理解する。

☑テーマとコンテンツの選定: ターゲットの興味を引き、目的に合致する魅力的なテーマと、質の高いコンテンツを企画する。

☑配信形式の決定: ライブ、オンデマンド、疑似ライブ、ハイブリッドなど、目的に最適な形式を選択する。

☑KGI/KPIの設定: ウェビナーの成功を測るための具体的な目標(例:参加者数、視聴完了率、商談化数)を設定する。

☑予算の確保: ツール費用、広告費、人件費など、必要なリソースを確保する。

☑ツール選定: 自社の目的と予算に合った最適なウェビナー配信ツールを選定する。

☑集客戦略の立案: どのようなチャネル(SNS、メール、広告、プレスリリースなど)で、どのように集客するかを計画する。

実行フェーズ

☑登録ページの作成と最適化: 参加者がスムーズに登録できるよう、シンプルで分かりやすい登録フォームと魅力的なランディングページを作成する。

☑リマインダーメールの送信: 登録者へのリマインダーメールを複数回送信し、参加率を高める。

☑コンテンツの準備: スライド、動画、デモなど、質の高いコンテンツを準備し、リハーサルを徹底する。

☑配信環境の整備: 安定したインターネット回線、高品質なマイク・カメラ、照明など、プロフェッショナルな配信環境を整える。

☑インタラクティブ機能の活用: チャット、Q&A、投票などを積極的に活用し、参加者のエンゲージメントを促す。

☑モデレーターの配置: 質疑応答の管理やチャットの監視など、スムーズな進行をサポートするモデレーターを配置する。

☑トラブルシューティング体制の準備: 万が一の技術トラブルに備え、対応策と担当者を決めておく。

事後フォローフェーズ

☑サンクスメールの送信: ウェビナー終了後、速やかに参加者へのお礼メールを送信する。

☑アンケートの実施と回収: 参加者の満足度やニーズ、今後の希望などを把握するためのアンケートを実施し、回収率を高める工夫をする。

☑データ分析と評価: 参加者データ、視聴データ、アンケート結果などを詳細に分析し、KGI/KPIの達成度を評価する。

☑リードナーチャリングの実施: データに基づき、見込み度の高いリードを特定し、パーソナライズされたフォローアップ(メール、電話、個別相談など)を行う。

☑コンテンツの再利用: 録画したウェビナーをオンデマンド配信やアーカイブとして活用し、継続的なリード獲得や情報提供に役立てる。

☑改善点の特定と次への反映: 分析結果から得られた課題や改善点を特定し、次回のウェビナー企画や運用に活かす。

まとめ:ウェビナーを実施してみましょう

ウェビナーは、現代のビジネスにおいて不可欠なコミュニケーションおよびマーケティングツールとして、その価値を確立しています。場所や時間の制約を超えて広範なオーディエンスにリーチし、コスト効率の高い情報伝達を実現できる点が大きな魅力です。単なる対面イベントの代替手段として始まったウェビナーは、今や企業のデジタルトランスフォーメーションを推進し、新たなビジネス機会を創出する戦略的なインフラへと進化しています。

ウェビナーを成功させるためには、単に開催するだけでなく、戦略的な計画と実行、そして継続的な改善が求められます。成功企業が実践している共通のヒントは、ウェビナーを営業フローに組み込み、データに基づいたリードナーチャリングを行うことの重要性を示しています。具体的には、参加者のエンゲージメントを高めるための配信方法の工夫、大規模イベントを効率的にオンライン化するプラットフォームの活用、CRM/MAツールとの連携によるデータの一元管理と迅速な営業連携、そして適切な開催頻度による継続的な顧客接点の創出が挙げられます。

特に、ウェビナー後のデータ分析と活用は、単なるイベントの評価に留まらず、マーケティング戦略や商品開発、そして営業活動全体の最適化に繋がる貴重な資産となります。参加者の行動履歴やアンケート結果から得られる深い洞察は、パーソナライズされたフォローアップを可能にし、リードの質を飛躍的に向上させます。

また、ウェビナーツールの選定も成功の重要な鍵です。自社の目的(リード獲得、研修、大規模イベント、コンテンツ販売など)に合致し、既存のシステムとシームレスに連携できるツールを選ぶことで、運用効率とビジネス成果を最大化できます。自社の「用途に合わせた」選択が成功への近道となります。

ウェビナーは、一度きりのイベントではなく、計画、実行、分析、改善を繰り返す継続的なプロセスです。この全体的な視点を持つことで、単なるマーケティング施策に留まらず、顧客との関係性を深め、持続的なビジネス成長を支える強力なエンジンとなるでしょう。

貴社もぜひ、このウェビナーの可能性を最大限に引き出し、新たなビジネスの扉を開いてみてください。